反抗父亲的那天(story)

书房安静而又肃穆,书柜上堆满了堆满了政治,哲学,道德

深棕色的书桌上有一份推荐书

他开口了,带着命令的口气说到,我已经给你安排了一份工作,这是你黄叔叔的新项目,需要一些人,你去吧

我不敢直视父亲的眼睛

但是倔强的脖子不愿低下,

我抬起头来,看到了

然后,我跟父亲说了一句

不

向门外迈开

之后那些那些年,我无法依靠家庭,在外面闯荡,吃了很多苦

我践行了自己的价值

书房安静而又肃穆,书柜上堆满了堆满了政治,哲学,道德

深棕色的书桌上有一份推荐书

他开口了,带着命令的口气说到,我已经给你安排了一份工作,这是你黄叔叔的新项目,需要一些人,你去吧

我不敢直视父亲的眼睛

但是倔强的脖子不愿低下,

我抬起头来,看到了

然后,我跟父亲说了一句

不

向门外迈开

之后那些那些年,我无法依靠家庭,在外面闯荡,吃了很多苦

我践行了自己的价值

【命题作文】App Store 十年

2003 年 4 月,苹果宣布 iTunes Store 诞生,此后其成为世界上唯一可合法获取五大唱片厂牌作品的在线音乐商店。

2008 年 7 月 10 日,面向 iPhone 的 App Store 随首批 500 个应用正式上线。

2008 年 7 月 11 日,iPhone 3G 成为首部内置 App Store 的 iPhone,在此前 iPhone 默认只能运行内置应用和第三方网页应用(桌面支持通过浏览器建立网页快捷方式,其实颇有点像如今所谓的 “轻应用”)。

2010 年 10 月 20 日,苹果宣布了 Mac App Store 的诞生,并在 2011 年 1 月 6 日随 Snow Leopard 10.6.6 的更新正式上线,我没记错的话 OS X Lion 10.7 是首个通过 Mac App Store 发行的系统版本,并且从此开始不再提供实体安装介质(USB / 光盘)。

显然大家已经知道这个围墙花园中的翘楚如何改变了世界,然而凭我有限的认知,我只能说说自己。

2003 年 4 月,7 岁的我在两年后差不多才知道有种东西叫百度 MP3,彩屏对于手机而言都是一个较高附加值的功能。

2008 年 7 月 10 日,我有一部屏幕分辨率 128*160 的诺基亚 3110c,它支持 Java J2ME 扩展应用,在我的印象中这也是 UC 的高峰和上升期,是真正的装机必备,特别是在当时 3G 还没解禁、大多 WAP 网站还是文本为主、5 元我记得还是 30 MB(四川移动)的大背景下,它的页面重排功能似乎就是 “又快又省” 的最佳诠释。

而我后来通过 J2ME 版本的 Opera Mini 在一个功能机上体验到了全页 WWW 网页,那一瞬间仿佛不亚于 2007 年的美国人们看着发布会上的 iPhone 运行真正的 Safari 并打开《纽约时报》的 PC 版首页。

S60 之类的智能手机在我初中的班级里面并不普遍,因此一提到手机能装软件多半都是 J2ME,尤其是游戏或者手机 QQ 客户端。打开 3g.qq.com(以及宝软网之流的 WAP 版),选择好对应的机型,下载,确认,等待安装,玩,是我至今都能想起来的一个回忆。

2010 年 10 月 20 日,我拿到人生中的第一部智能手机,据查证是 2007 年上市的 HTC XV6900,但货源是某宝+深圳,千元不到,到手的时候运行 Windows Mobile 6.1 操作系统,中国电信 CDMA 1X 网络,作为水货机却意外的没有内置 Wi-Fi。

我第一次刷机就发生在它身上,当初我把 JS 随机的多普达 S505 国行移植版 6.1 刷到了论坛第三方的 6.5,后来甚至刷上了开机时要用外挂 microSD 卡引导的 Android 2.2 ROM。

然而在龟速的网络下,使用 WM 的我仍然用着 UC 浏览器,以及功能稍强、体积更大的 Opera Mobile,J2ME 的 Opera Mini 是它官方意义上的简化版本。

那还是一个诺基亚如日中天的年代,因此至少对国内智能手机主流软件来说,功能最强的几乎都是 S60 版本,而 WM 则是一个连 QQ 都停在 2008 的边缘化平台,也是许多 WAP 下载站照顾不到的对象,于是这一年我一边通过 Java J2ME 模拟器运行手机 QQ 2010,一边开始进论坛找软件,由于 WM 几乎完全开放的系统权限以及支持直接运行 .exe 的奇异设定,这个寻找的过程中没少有惊喜。

刚才提到我刷过一个 Android 2.2 的 ROM,那就是我开始使用 “应用商店” 服务的开端,我在最初并不知道可以手动安装 .apk,而去使用了 Google Play 的前身 Android Market(当时中文名叫 “电子市场”),它到现在也是 Android 平台唯一的官方内容源,至于国内情况那就是另一个故事了,总之我用到现在的 Gmail 就是当年登录这个电子市场下软件的账号。

2010 年还有一个重大事件就是 iPhone 4 的发布,解禁 Wi-Fi 的 iPhone 4 终于对国内高端用户有了真正的吸引力,于是无论是苹果的拥趸还是普通用户,都开始适应起这个基本和之前一切都不同的手机,这个不同就包括软件只能从 App Store 下载安装新应用,我的印象中听到对 Apple ID 注册麻烦和 “不能装盗版” 的抱怨,起源都是出自当年普通的 iPhone 4 用户们,与之相伴的各大越狱助手给了他们一条 “旁门左道”,让他们能够脱离 App Store 的 “枷锁” 就品尝到了苹果独特的风味。

光阴似箭,岁月如梭。

曾经沿袭早期互联网时代 “搜索引擎 + 下载站” 模式进行内容消费的我们,都已经接受并习惯了从 App Store 为首的商店模式整整十年,不是探险家或海盗的人们开始逐渐满足围墙花园的世界。

甚至如今的贴吧中已经有些新用户忘记了除应用商店之外的存在,开始问起为什么 Windows 10 的应用商店中搜啥啥没有?

像上面这种问题,经历过搜索引擎时代的互联网用户们多半只会一笑,然而有些可怕的是,这似乎将会是新世界的秩序,实际上苹果已经用 WWDC 2017 开场的视频说明了所谓 “失去秩序的新世界”:

https://www.bilibili.com/video/av11132001

苹果WWDC 2017开场微电影 Appocalypse

Apocalypse:天启;大灾变

看完以后觉得细思极恐?然而这是个喜剧。人们失去 App 我相信并不会造成这种灾难,它们在我们的生活中还是忠实的工具而已,App Store 这样的模式令创造工具的工匠们找到了前所未有的个人价值,同时相对严格的审核让工具又变得更美观顺手,购买工具的我们也能更方便的支持喜爱的工匠,实为双赢。

当你只需要满足一个需求而已的时候,App Store,或者类 App Store 的其它商店们,基本上都有许多办法能够给你满足现有需求的最佳方案,而你并不需要掌握方案的背后是什么,这就是简单与快捷的魅力。

最后向将这一切推向成功的先行者 App Store,致以应有的敬意,十年(对我而言也就三年)来辛苦了。

附录:

https://www.apple.com/cn/newsroom/2018/07/app-store-turns-10/?from=timeline&isappinstalled=0

App Store 十岁了。

苹果官方 Newsroom,通稿比我的流水账好太多。

2003 年 4 月,苹果宣布 iTunes Store 诞生,此后其成为世界上唯一可合法获取五大唱片厂牌作品的在线音乐商店。

2008 年 7 月 10 日,面向 iPhone 的 App Store 随首批 500 个应用正式上线。

2008 年 7 月 11 日,iPhone 3G 成为首部内置 App Store 的 iPhone,在此前 iPhone 默认只能运行内置应用和第三方网页应用(桌面支持通过浏览器建立网页快捷方式,其实颇有点像如今所谓的 “轻应用”)。

2010 年 10 月 20 日,苹果宣布了 Mac App Store 的诞生,并在 2011 年 1 月 6 日随 Snow Leopard 10.6.6 的更新正式上线,我没记错的话 OS X Lion 10.7 是首个通过 Mac App Store 发行的系统版本,并且从此开始不再提供实体安装介质(USB / 光盘)。

显然大家已经知道这个围墙花园中的翘楚如何改变了世界,然而凭我有限的认知,我只能说说自己。

2003 年 4 月,7 岁的我在两年后差不多才知道有种东西叫百度 MP3,彩屏对于手机而言都是一个较高附加值的功能。

2008 年 7 月 10 日,我有一部屏幕分辨率 128*160 的诺基亚 3110c,它支持 Java J2ME 扩展应用,在我的印象中这也是 UC 的高峰和上升期,是真正的装机必备,特别是在当时 3G 还没解禁、大多 WAP 网站还是文本为主、5 元我记得还是 30 MB(四川移动)的大背景下,它的页面重排功能似乎就是 “又快又省” 的最佳诠释。

而我后来通过 J2ME 版本的 Opera Mini 在一个功能机上体验到了全页 WWW 网页,那一瞬间仿佛不亚于 2007 年的美国人们看着发布会上的 iPhone 运行真正的 Safari 并打开《纽约时报》的 PC 版首页。

S60 之类的智能手机在我初中的班级里面并不普遍,因此一提到手机能装软件多半都是 J2ME,尤其是游戏或者手机 QQ 客户端。打开 3g.qq.com(以及宝软网之流的 WAP 版),选择好对应的机型,下载,确认,等待安装,玩,是我至今都能想起来的一个回忆。

2010 年 10 月 20 日,我拿到人生中的第一部智能手机,据查证是 2007 年上市的 HTC XV6900,但货源是某宝+深圳,千元不到,到手的时候运行 Windows Mobile 6.1 操作系统,中国电信 CDMA 1X 网络,作为水货机却意外的没有内置 Wi-Fi。

我第一次刷机就发生在它身上,当初我把 JS 随机的多普达 S505 国行移植版 6.1 刷到了论坛第三方的 6.5,后来甚至刷上了开机时要用外挂 microSD 卡引导的 Android 2.2 ROM。

然而在龟速的网络下,使用 WM 的我仍然用着 UC 浏览器,以及功能稍强、体积更大的 Opera Mobile,J2ME 的 Opera Mini 是它官方意义上的简化版本。

那还是一个诺基亚如日中天的年代,因此至少对国内智能手机主流软件来说,功能最强的几乎都是 S60 版本,而 WM 则是一个连 QQ 都停在 2008 的边缘化平台,也是许多 WAP 下载站照顾不到的对象,于是这一年我一边通过 Java J2ME 模拟器运行手机 QQ 2010,一边开始进论坛找软件,由于 WM 几乎完全开放的系统权限以及支持直接运行 .exe 的奇异设定,这个寻找的过程中没少有惊喜。

刚才提到我刷过一个 Android 2.2 的 ROM,那就是我开始使用 “应用商店” 服务的开端,我在最初并不知道可以手动安装 .apk,而去使用了 Google Play 的前身 Android Market(当时中文名叫 “电子市场”),它到现在也是 Android 平台唯一的官方内容源,至于国内情况那就是另一个故事了,总之我用到现在的 Gmail 就是当年登录这个电子市场下软件的账号。

2010 年还有一个重大事件就是 iPhone 4 的发布,解禁 Wi-Fi 的 iPhone 4 终于对国内高端用户有了真正的吸引力,于是无论是苹果的拥趸还是普通用户,都开始适应起这个基本和之前一切都不同的手机,这个不同就包括软件只能从 App Store 下载安装新应用,我的印象中听到对 Apple ID 注册麻烦和 “不能装盗版” 的抱怨,起源都是出自当年普通的 iPhone 4 用户们,与之相伴的各大越狱助手给了他们一条 “旁门左道”,让他们能够脱离 App Store 的 “枷锁” 就品尝到了苹果独特的风味。

光阴似箭,岁月如梭。

曾经沿袭早期互联网时代 “搜索引擎 + 下载站” 模式进行内容消费的我们,都已经接受并习惯了从 App Store 为首的商店模式整整十年,不是探险家或海盗的人们开始逐渐满足围墙花园的世界。

甚至如今的贴吧中已经有些新用户忘记了除应用商店之外的存在,开始问起为什么 Windows 10 的应用商店中搜啥啥没有?

像上面这种问题,经历过搜索引擎时代的互联网用户们多半只会一笑,然而有些可怕的是,这似乎将会是新世界的秩序,实际上苹果已经用 WWDC 2017 开场的视频说明了所谓 “失去秩序的新世界”:

https://www.bilibili.com/video/av11132001

苹果WWDC 2017开场微电影 Appocalypse

Apocalypse:天启;大灾变

看完以后觉得细思极恐?然而这是个喜剧。人们失去 App 我相信并不会造成这种灾难,它们在我们的生活中还是忠实的工具而已,App Store 这样的模式令创造工具的工匠们找到了前所未有的个人价值,同时相对严格的审核让工具又变得更美观顺手,购买工具的我们也能更方便的支持喜爱的工匠,实为双赢。

当你只需要满足一个需求而已的时候,App Store,或者类 App Store 的其它商店们,基本上都有许多办法能够给你满足现有需求的最佳方案,而你并不需要掌握方案的背后是什么,这就是简单与快捷的魅力。

最后向将这一切推向成功的先行者 App Store,致以应有的敬意,十年(对我而言也就三年)来辛苦了。

附录:

https://www.apple.com/cn/newsroom/2018/07/app-store-turns-10/?from=timeline&isappinstalled=0

App Store 十岁了。

苹果官方 Newsroom,通稿比我的流水账好太多。

气息的练习教程

唱歌的呼吸(气息)练习 https://zhuanlan.zhihu.com/p/31299053

这是新的气息教程,虽然说是新的,其实也没啥细节上的差别,主要是一些表达方式上的改进优化以及侧重点的改善。

比如说之前我会直接详细的讲一遍呼吸方式以及胸式呼吸和腹式呼吸的区别,而这个问题大家并不是很关心,毕竟我这是教程,不是探索频道也不是BBC的纪录片,如果不想了解的人请注意这句话:

由于声乐是一件必须后天学习的事情,包括了发声和呼吸,所以我们需要刻意学习一种新的用于唱歌的呼吸方式,一般这种呼吸方式叫做腹式呼吸。不要顾名思义地说这是“用肚子在呼吸”,因为人的呼吸器官只有肺部唯一的一个,而腹式呼吸我们应该理解为“好像在用肚子呼吸的感觉”这个意思比较准确。

如果想了解原理的人,可以看看这些资料:

为什么有的人不会唱歌?

唱歌不够气?怎么办!?

虽然说气息(特定的呼吸方式)是我们唱歌的必修环节,但是同时气息也有以下的作用:

1、优化音质,没有气息的包裹,我们的声音会显得单薄干瘪不好听;

2、保护声带,气息替代了外部肌肉的力量来辅助声带闭合,这个过程也可以降低声带用力闭合积累的疲劳;

3、优化音色,流通位置,扩大共鸣,这就是共鸣的定义即空气柱共振,具体看:讲讲共鸣

上文是原理,接下来正式说实践应用环节,也就是教程的本体:

一、感受横膈膜;二、慢吸慢呼;三、快吸快呼;四、慢呼对抗练习。

第一步是感受横膈膜,学习的目标是让横膈膜被我们的意识明确地感受到,要求是让横膈膜明显地动起来。做法有两个大的动作,预备动作和正式动作。

预备动作有这么几个,全身放松,上半身不动,尽可能的坐直或者站直,抬头挺胸,当然还有一个作弊的方法就是,直接躺平= =可以的话找一些东西靠着,比如说躺着就是床垫或者床板了呗,如果是坐着就是椅背,如果是站着,可以是我们背靠着的墙面,如果你喜欢四大皆空的感觉,希望你反手叉腰,注意不是叉腰肌,是叉腰肌后面那块肉。

正式动作是简单的一个呼吸循环动作,吸气,憋气,呼气。每个动作先做四秒。这一步做完,正确的话是会感受到自己上腹部有一定的压迫感,至于这种压迫感类似什么,可以试试用手指缓缓地按压心窝,会有一些难受,压迫感类似这种难受的感觉。

而我希望大家感受到的反手叉腰的位置,用透视图看大概是在最后两根肋骨所在的位置

这是两块比较神奇的骨头了,会随着我们的气息下沉而移动一定距离,于是当我们靠着什么来缓慢吸气的时候,会感受到后腰有一些微微撑开的变化。

如果四秒一动不足以让你感受到横膈膜的存在,希望你适当的延长憋气的时间,比如说六秒,八秒,十秒,十五秒,甚至更长,直到你清楚的觉得“不适”,感受到压迫感,甚至憋不住了再坚持一会儿,然后是继续按部就班的,四秒缓慢的呼气,这样就应该能感受到了。

第二步是慢吸慢呼,是把第一步的呼吸循环动作拉长做细的变化练习。

具体的做法是,我们可以不用刻意地憋气了,但是要把憋气的动作融入到呼吸里去,也就是说,从第一步的吸气横膈膜下沉,憋气横膈膜维持,呼气横膈膜上移变成了吸气横膈膜下沉,呼气横膈膜维持,但是吸气呼气的时间更长,动作更慢,这个动作有利于我们练习横膈膜这块肌肉的灵活性。到底多慢呢?吸到气全满,呼到气放干净为宜,往八秒努力吧。

第三步是快吸快呼,有的地方叫狗喘气。关键不是说让我们学狗是怎么喘气的,而是学习那个强劲的出气量。换句话说,名字是叫快吸快呼,但是这动作的关键是深度,而不是速度,很多人做错这个动作就是过分地强调了速度而没有兼顾到呼吸的深度,整的自己跟哮喘病患者似的······

而保证深度的关键是上一步练习的熟悉程度,希望大家踏实做好,,吸气可以没有特别硬性的要求,但是呼气一定是越长越好,至少我们在呼吸的过程中要有到底的感受。在清晰的感受到呼吸的尽头以后,尽量维持这个呼吸的深度再不断加速,便是快吸快呼的动作了,往半秒内完成一次呼吸为方向努力。

第四步是单纯的慢呼对抗练习,在这一步很多人的困惑是两个。第一是对抗是啥玩意儿?第二是把气息下沉当作气息流动的方向。气息下沉是一个力量,是我们在运气唱歌的时候对抗的其中一个力量,而另外一个是往上顶气息的力量,这两股方向相反的力量的冲突,我们称为对抗

唱歌的呼吸(气息)练习 https://zhuanlan.zhihu.com/p/31299053

这是新的气息教程,虽然说是新的,其实也没啥细节上的差别,主要是一些表达方式上的改进优化以及侧重点的改善。

比如说之前我会直接详细的讲一遍呼吸方式以及胸式呼吸和腹式呼吸的区别,而这个问题大家并不是很关心,毕竟我这是教程,不是探索频道也不是BBC的纪录片,如果不想了解的人请注意这句话:

由于声乐是一件必须后天学习的事情,包括了发声和呼吸,所以我们需要刻意学习一种新的用于唱歌的呼吸方式,一般这种呼吸方式叫做腹式呼吸。不要顾名思义地说这是“用肚子在呼吸”,因为人的呼吸器官只有肺部唯一的一个,而腹式呼吸我们应该理解为“好像在用肚子呼吸的感觉”这个意思比较准确。

如果想了解原理的人,可以看看这些资料:

为什么有的人不会唱歌?

唱歌不够气?怎么办!?

虽然说气息(特定的呼吸方式)是我们唱歌的必修环节,但是同时气息也有以下的作用:

1、优化音质,没有气息的包裹,我们的声音会显得单薄干瘪不好听;

2、保护声带,气息替代了外部肌肉的力量来辅助声带闭合,这个过程也可以降低声带用力闭合积累的疲劳;

3、优化音色,流通位置,扩大共鸣,这就是共鸣的定义即空气柱共振,具体看:讲讲共鸣

上文是原理,接下来正式说实践应用环节,也就是教程的本体:

一、感受横膈膜;二、慢吸慢呼;三、快吸快呼;四、慢呼对抗练习。

第一步是感受横膈膜,学习的目标是让横膈膜被我们的意识明确地感受到,要求是让横膈膜明显地动起来。做法有两个大的动作,预备动作和正式动作。

预备动作有这么几个,全身放松,上半身不动,尽可能的坐直或者站直,抬头挺胸,当然还有一个作弊的方法就是,直接躺平= =可以的话找一些东西靠着,比如说躺着就是床垫或者床板了呗,如果是坐着就是椅背,如果是站着,可以是我们背靠着的墙面,如果你喜欢四大皆空的感觉,希望你反手叉腰,注意不是叉腰肌,是叉腰肌后面那块肉。

正式动作是简单的一个呼吸循环动作,吸气,憋气,呼气。每个动作先做四秒。这一步做完,正确的话是会感受到自己上腹部有一定的压迫感,至于这种压迫感类似什么,可以试试用手指缓缓地按压心窝,会有一些难受,压迫感类似这种难受的感觉。

而我希望大家感受到的反手叉腰的位置,用透视图看大概是在最后两根肋骨所在的位置

这是两块比较神奇的骨头了,会随着我们的气息下沉而移动一定距离,于是当我们靠着什么来缓慢吸气的时候,会感受到后腰有一些微微撑开的变化。

如果四秒一动不足以让你感受到横膈膜的存在,希望你适当的延长憋气的时间,比如说六秒,八秒,十秒,十五秒,甚至更长,直到你清楚的觉得“不适”,感受到压迫感,甚至憋不住了再坚持一会儿,然后是继续按部就班的,四秒缓慢的呼气,这样就应该能感受到了。

第二步是慢吸慢呼,是把第一步的呼吸循环动作拉长做细的变化练习。

具体的做法是,我们可以不用刻意地憋气了,但是要把憋气的动作融入到呼吸里去,也就是说,从第一步的吸气横膈膜下沉,憋气横膈膜维持,呼气横膈膜上移变成了吸气横膈膜下沉,呼气横膈膜维持,但是吸气呼气的时间更长,动作更慢,这个动作有利于我们练习横膈膜这块肌肉的灵活性。到底多慢呢?吸到气全满,呼到气放干净为宜,往八秒努力吧。

第三步是快吸快呼,有的地方叫狗喘气。关键不是说让我们学狗是怎么喘气的,而是学习那个强劲的出气量。换句话说,名字是叫快吸快呼,但是这动作的关键是深度,而不是速度,很多人做错这个动作就是过分地强调了速度而没有兼顾到呼吸的深度,整的自己跟哮喘病患者似的······

而保证深度的关键是上一步练习的熟悉程度,希望大家踏实做好,,吸气可以没有特别硬性的要求,但是呼气一定是越长越好,至少我们在呼吸的过程中要有到底的感受。在清晰的感受到呼吸的尽头以后,尽量维持这个呼吸的深度再不断加速,便是快吸快呼的动作了,往半秒内完成一次呼吸为方向努力。

第四步是单纯的慢呼对抗练习,在这一步很多人的困惑是两个。第一是对抗是啥玩意儿?第二是把气息下沉当作气息流动的方向。气息下沉是一个力量,是我们在运气唱歌的时候对抗的其中一个力量,而另外一个是往上顶气息的力量,这两股方向相反的力量的冲突,我们称为对抗

科学解释长期念诵金刚经的好处???

正文如下(有点长,请勿跑偏):

1.前言

2.佛学源头

3.科学来了

4.神迹来了

5.个人修行粗浅体会

一、前言

我想,问题的重点是——「科学地解释」。这可愁坏我了。科学和佛学搭边吗?这可怎么交差尼?科学最讲究验证了,一切没有经过检验(证实或证伪)的东西,都要排除在严格的科学之外。作为一名佛菩萨的死忠粉,我当然希望佛学里能有些神奇的事情被科学证实了,那样我就可以出去装逼了,告诉人们我是多么地有先见之明。

然而,曾经穷凶极恶地搜集神迹的我,并没有见到这样的情况。而本问题和回答中所列出的情况,也都有其他的可能性存在。所有自古以来流传的神奇体验,都可以找出另外的可能性解释,并且都无法被科学验证。这不是否定佛学,因为还有一种可能,就是——有些体验可能是真实的,只是正在发展中的科学暂时还无法验证而已,嗯,聊以自慰吧。这当然可以作为一种幻想存在,只是幻想算是真正的信仰吗?

人们寻找神迹,并津津乐道之,无非是为了给自己的信仰找一个注脚、一个证明,就像用一颗糖来哄小孩子,希望借这些证明和解释来安慰自己那颗浮浮沉沉、并不特别虔诚的心。“菩萨畏因,众生畏果”,佛学的本来顺序是——当你从源头上找到根源所在,当你从根本上解决了自己的问题时,一切善“果”都是顺其自然、理所当然的了,甚至你根本不再想去求那个“果”了;“果”并非佛菩萨所求所愿所缘,只是“因”之自然。可是,如果没有那个“果”,众生干吗来修啊?众生没有那样的认知、信心、意志啊。以佛菩萨之浩瀚智慧(般若),当然洞穿一切、洞若观火,所以不得已地立了一些“果”,来作为众生信心的土壤。噢,你说佛菩萨在欺骗众生?当然不是的,这种理解是逻辑有问题。

“如是我闻”,佛言不虚,佛菩萨从来不骗人的,只是有很大一部分人们在过程中消磨了意志、退失了信心,都想去“挣快钱”,等不得,等不起,着急得不得了。佛菩萨不得已而为之,只好用大悲心,慢慢地“以欲勾牵,令入佛智”——不是让你求“果”,而是得“智”(可是“智”没有多少吸引力啊)。佛菩萨当然知道这是有后遗症的——欲欲相生无穷无尽,所以只好又不得已给出了很多对治后遗症的法门,希望进一步牵引到“智”上,佛学也由此而变得浩繁。这些都是“多情”的菩萨干的事,你看那些佛经都是菩萨替众生询问的结果。

“佛门广大,不度无缘之人。”佛陀本来是不愿意过问这些事的,每个人都有自己的机缘、因果,“不是不报,时候未到”,每个人都是要靠自己去修的,而不是佛菩萨能随随便便给予的。其实,《金刚经》、《心经》里早就开示了所有机密了,以前的大德们也告诉我们这个秘密了,只是愚钝的我们业障太多,总是难以参透一二而已。慈悲、多事(qing)的菩萨,才只好再给我们引出那么多浩繁的经典。

二、佛学源头

面对很多扑朔迷离的不理解,我们不妨从源头上去探寻一番。那自然得去找它的创始人佛陀释迦牟尼先生去询问。我们现在知道的、确定的是:

1.在佛陀出生之前、出家之前,印度及周边地区就已经有很多修行人了,江湖上早已经思潮涌动、门派林立了。根据季羡林先生的考据研究,佛陀出家的深层内在原因,我们已经不得而知,但他之所以出家、以及出家修行所走的道路,一定是受到了当时各种流行思潮的影响的。佛陀出家后,是把古印度流行的修行方法尝试了个遍的。

2.佛陀开始修行的时候,就是游学天下,去学习参研各门各派的“功夫”。他修“无想定”,3年而成——做到没有“想”——说没有想就没有想,你不妨试试能不能做到。然后呢,佛经来了4个字——“知非即舍”——这个不是“道”,不是最根本的究竟之路、解脱之路,他不稀罕了。然后,他又去修“非想非非想定”——不是“想”,也不是“非想”(你猜是啥),3年而成,又“知非即舍”——不稀罕了。

3.佛陀6年雪山苦行之后。就是在雪山上6年自讨苦吃,变着法子自虐,饿得前胸贴后背?不,是只剩脊梁骨了,严重营养不良。还是不对,这样子还是不能解脱。这样子虽然没有解脱,但是佛陀已经有很深的定力了。所以,我猜想他肯定没有说“nnd,又骗我”之类的话。这时候,他下山了,接受了牧羊女的羊奶(或牛奶?)供养,逐渐恢复了身体。这时他才31岁,恢复身体是可能的,这很科学。然后,他跑到一棵树(后来叫菩提树)下,一屁股坐下,要“不证菩提,不起此座”。出去耍了12年了,人生苦短、朝花夕拾啊,再不能彻悟到宇宙人生的大道真理,那就死了算了。

4.有点不大科学的来了。第一天,佛陀说“要有光啊”,获得了天眼通;第二天,获得了天耳通;接下来,直到六通具足。第七天,佛经说“睹明星而悟道”。

5.有点科学的来了。佛陀悟了啥道?愚钝如我,哪里知道。只是说了这么一句话——奇哉!奇哉!一切众生皆具如来智慧德相,只因妄想执着不能证得。在《大方广佛华严经》上还有佛陀的一些想法:奇哉!奇哉!此诸众生云何具有如来智慧,愚痴迷惑,不知不见?我当教以圣道,令其永离妄想执著,自于身中得见如来广大智慧与佛无异。

在可知的佛陀记载中,我们没有看到神迹,看到的只是平平实实的修行经历和认知感悟。而伟大的《金刚经》开篇就描述了佛陀邻家老翁般的朴实:尔时,世尊食时,着衣持钵,入舍卫大城乞食。于其城中次第乞已,还至本处。饭食讫,收衣钵,洗足已,敷座而坐。简简单单的文字,无法言说的意境,简洁而深奥,平淡且优美,伟大的佛性就在这一粥一饭、一起一座的朴实平凡里,奈何我们参悟不透。

三、科学来了

从已知的、公认的科学研究结论里,从当今正在试图“逆转进化”的生命科学里,我们知道了:宇宙、生命、人类是如何从无到有的,是如何一步一步演化到今天这个样子的;我们知道了:人类对世界的认识和理解,是从神话世界观,宗教神学世界观,自然哲学世界观,牛顿世界观,现代科学世界观一步一步走过来的;我们还知道了:宇宙、生命、人类,不是什么神创造的;大自然、造物主的神奇与伟大,只是我们人类强加的想象、赋予的意义,如果它走向了另一条道路,也丝毫无损它的神奇与伟大。

虽然,科学还有很多谜题没有解开,但是,科学的每一次进步、每一个成果都是历历在目、都可反复验证、都是经得起质询的。是的,或许某些科学结论,就像“托勒密体系”的地心体系,经得起数学的精密计算,在相当长的时期成为公认的结论,最后当出现新的观测结果后,依然会被推翻。那又怎样?所有的宗教,都晚于神话;所有的神迹,都只是一厢情愿的传说;所有的宗教创始人,所示现的都是最切近生活的朴实。

科学说:看得见、摸得着的,我就认;符合观测结果的,我就认;无法验证的,猜测的、推理的,牵强附会的,故弄玄虚的,无中生有的,对不起,这些都不是我研究的范围。

佛陀说:看得见、摸得着的,我不关心;符合观测结果的,我不关心;无法验证的,猜测的、推理的,牵强附会的,故弄玄虚的,无中生有的,对不起,这些都不是我所关心的;我只关心“众生皆苦”如何解脱。

四、神迹来了

要是不讨论一下神迹,肯定会有回避之嫌。我当然没有经历过,但不妨借高僧大德的经历和一些科学实验与案例来武断地讨论一下。

(先要说明一下,这里的讨论,可能和问题中所描述的“金刚经带来的好处”有一定的偏差,但是这里讨论的,是比那些普通的好处还厉害的内容。)

我在《佛家的神通》里,武断地对比过虚云大和尚的经历和斯金纳箱的行为心理学实验。要看具体内容的请左转。

1.虚云大和尚的经历

出家了37年、已经56岁的大和尚,在开悟前,有一天晚上,大和尚出现过神通现象。当时大和尚在打坐,他睁眼一看,只见“眼前光明一片,如同白昼,内外洞澈”,隔墙看见了外面有两个僧人,一个在“嘘嘘”,一个在洗手间大号,“再向远处看,江中行船、两岸树木,种种形色,无不一一了见。”

当然,这都是大和尚在后来给众人开示时自己讲的,当时两个僧人也证实了确在外面“嘘嘘”和“洗手”。但是,纵观大和尚一生的传奇行迹和遵守佛家戒律之严厉,再考虑佛家“出家人不打诳语”的基本戒条,我们知道大和尚说的都是真的。

“宁吃千家饭,不受一家供”;“僧不三宿桑下,恐生留恋心。”如果你以为大和尚的神通是真的,那这个神通就成了缠绕不休、束缚人心的“天罗地网”——魔。大和尚也是这么说的,就是这是“魔”,如果沉浸其中,小则迷乱心性、错失正道,大则癫狂悖妄、跑步进入地狱,是很危险的。大概意思好像是这样。原谅我已经忘了原话了,烦请找到大和尚原话的朋友告知一声,先行谢过了。

再看佛家经典《楞严经》是怎么说的——引自《楞严大义今释》。佛说:“当你停留在禅定境界上,正像一个睁开眼的人,处在很幽暗的房间里。虽然自性灵妙清静,但是真心还没有发生光明。如果像开眼去看晴明,十方洞开无遮,再也没有幽暗的存在,名为色阴尽。如果仔细观察这种来由,还是因为坚固妄想为它的根本作用。”

或者,忽然觉得自己脱离了肉身的羁绊,身体悠游自在。——这只是用功的现象;

或者,看见身体内的一切,捡出身体内的虫子,而自身安然无恙。——这只是精诚专一修行所致;

或者,看见了十方世界都变成紫金色的光明,看到佛在光台上,还有千佛围绕。——这是心魂灵悟,引发了平时闻听所习染的境界;

或者,在夜半暗室之中,犹如白天一样,忽然看见种种物象。——这是此心功用细密所致;

或者,……。

以上种种,都是生理、心理、物理的交感互变所致。这还仅仅只是禅定中“色阴”里的魔境,都只是“暂时如此,不可以执著为是”。

在我们眼前放一张香艳的美女图,闭上眼睛后,美女仍在眼前挥之不去。甚至在有些人心里,会把美女修改得更加完美,然后念念不忘魂牵梦绕,潜入梦中来相会。

而对常年坐禅极易专注,处于寂静之中的人来说,外面的一丁点声响,在他的耳中都很清晰。再加上对脚步、对景物的熟悉,大脑自动联系起来,瞬间形成一幅图画,不是什么难事。

如果修行人执著于这种幻象,那他的心就直接被这种“境”牵走了,很容易一生二、二生三、三生万物,直至癫狂。大和尚心里清楚明白,再加上数十年“风吹不入,雨打不湿”的修行加持,所以能够直接放下,丝毫不以为意。

2.大脑神经网络病例

有一个脑神经外科医生写了本书叫《火星上的人类学家》,里面讲了很多真实的病例,有一个病例是这样的:

有一个盲人,他从小也就是一岁的时候,眼睛就失明了,看不见东西了。遇到这个神经外科医生的时候,这个盲人已经50多岁了。因为视觉不好,他一辈子都是靠触觉和听觉生活的。医生给他的眼睛做了检查,发现他的眼睛挺好的,只是有一个小问题让眼睛看不见的。然后,做了一个小手术,就让眼睛复明了。

但是,他复明后的情况,让所有人都大吃一惊——他能“看到”东西,但是却“看不见”东西。什么?什么?这话是什么意思?什么叫他能“看到”但却“看不见”呢?别着急,让我慢慢来解释。

我们从小到大,是怎么看到这个世界的呢?从小的时候开始,各种光线、颜色、形状,会进入我们的眼睛里,然后我们大脑里的神经网络,会把这些光线、颜色、形状组合、组装起来,形成我们看得见、看得懂的各种东西。这是大脑从小就开始学习和训练出来的能力。所以,世界在我们眼里是很熟悉的,即便看到陌生的东西,大脑也会很快组合起来,呈现出一个整体的样子。

但是,那个盲人从小眼睛就失明了,他的大脑没有机会训练出这种能力。所以,即便眼睛又复明了,光线、色彩、形状都进入了他的眼睛,但是他的大脑不会组合、组装这些信息。在他的大脑里,这些光线、色彩、形状,仍然只是一堆乱糟糟的东西,他根本辨认不出来是什么,所以他依然“看不见”。

后来,有人把他带到一个车床前面,告诉他这是一个车床,这个车床是干什么用的。说了半天,他只是瞪大了眼睛,却什么也看不见。怎么办呢?这时,他把眼睛闭上了,上前去用手把整个车床从头到尾摸了一遍,然后他说:“这回我看见车床了。”

上面说了,他的视觉不好,他一辈子都是靠触觉和听觉生活的。他在一件东西上摸一遍,他的大脑就能组装出一个完整的形状来,然后他在根据大脑里面摸出来的这个样子,来组合、组装进入眼睛里的颜色和形状,大脑才浮现出车床整体的样子,这时才能“看见”。

我们对世界的认识,主要是以身体上的感觉感知为基础的。我们都是依靠眼睛的视觉、身体的触觉、耳朵的听觉、鼻子的嗅觉、舌头的味觉,再加上大脑里的意识,来认识这个世界的。我们自出生开始,一天天长大中,大脑会不断地组合、组装这些基本的感觉——大脑对这种模式已经熟悉到本能反应了,在这种不断的熟悉和训练中,我们就能越来越顺利地感知这个世界了。

3.斯金纳箱实验

看到巴甫洛夫一摇铃铛,狗就流口水的本能反应时,斯纳金就寻思开了,这个实验还能不能更进一步研究行为呢?其他动物和人是不是也这样呢?

有了这个邪恶的想法后,他就开始虐待小动物了。开始时,箱子里的小白鼠一摁按钮,就会掉下食物来。随着概率越来越低,后来摁四五十次,才会掉下一个食物,小白鼠还是会按照规律摁按钮、等食物。

再后来,当随机不规律地掉下食物时,小白鼠变成了不停地摁按钮。换成鸽子,也是这样。甚至,小白鼠和鸽子,还形成了自己的“迷信”文化——有的原地打转,有的跳舞,有的作揖……,都发展出了自己的一套行为模式,并期望以此获得食物。

当做这些行为后,加大食物掉落的概率,就会强化动物们的这种行为。斯金纳又把自己的女儿放在特制的恒温恒湿的柔软树脂箱子里,通过这种方式强化训练自己女儿的行为,取得了同样有效的结果。

呃,需要说明的是,他对女儿其实很好,专门制作的箱子很安全很舒适。他的女儿后来也很正常。有人为了诋毁他,杜撰了一些莫须有的故事。

“斯金纳箱”的实验显示,奖赏和强化可以塑造人的行为,也可以解释人的很多愚蠢行为。他认为,人类如果放空思想,接受机械训练,就能超出生理限制,学会许多原本不属于人类的行为,获得惊人的技能。

斯金纳的实验,只是针对人的行为,不涉及意识与情感。而佛家的修行,却专注于意识与情感,专注于对“心”的雕琢。严格约束行为,只是间接雕琢“心境”的方便法门而已。

无数人深陷在人生的“赌桌”上,像小白鼠和鸽子一样,焦躁地祈祷、摁按钮,以为按钮与食物之间有着铁一般的因果关系,希望偶尔获得食物的奖励。从生到死,一念天堂,一念地狱,须臾之间,纤毫受之。

五、个人修行体会

个人粗浅体会,或稍稍与“念金刚经带来的好处”有一点点相似。

以下句句肺腑:我本人是一个真正的愚钝之人,不要脸地使劲吹自己也就勉强算是中下之资,性情飞扬浮躁,有很多的毛病和问题,人生也经历了很多的波折坎坷,诸多烦忧缠身,曾经深陷迷茫、焦虑、失眠、深夜噩梦惊醒之中,虽然依然是一个普普通通的微尘众生,但回想起来也依然感恩命运的关爱——给我的已经够多了。

为了解决问题,曾经左冲右突、茫然无措,万千路径和方法,皆不能拨我之愚钝于万一。个人业障繁多、困缚重重,幸有佛菩萨的庇佑和依怙,才歧路曲折地摸索到今天。因为对佛菩萨的形象有着天然的、深深的好感,为了解决自己的问题和业障,我曾经持诵“南无地藏王菩萨”圣号,有一段时间每天持诵一万声,大概用时3个多小时(因为工作和杂事都是分几次);持诵时,尽量想着“安忍不动、静虑深密”的地藏菩萨形象。

大概十万声左右,感觉自己变得性情有点沉静了(没错,是有点),遇到别人不理解、甚至是误会的事情,也不急躁、不生气了,甚至内心没有什么波动、处于一种很稳定的状态;做不到的事情,不强求,也不急躁和焦虑;有时内心可能闪过一丝不平静的念头,也能很快捕捉到、意识到,然后马上修正,这都是一个自然的、而不是强求的过程。

自我分析:如果内心深处没有对佛菩萨的强烈好感,我想我做不到这些;因为有强烈的好感,即便对很多知识有强烈的质疑,我依然愿意依附于佛菩萨、依附于佛法,更容易契入其中——或许这是传统所谓的“至善”、康德所谓的“善的意志”所带来的,我也不知道,我猜的,因为我只能给自己“为什么容易投入其中、为什么喜欢愿意”一个这样尽量从源头上、纯粹的形而上的解释;至于持诵所带来的这点好处,如果“科学地”来解释的话,可能就是——意识、行为带来的身与心的切实改变。

猜测的、大概合理的解释:而“长期念金刚经带来的好处”,可能是从生理上、心理上的细微改变,不再执著于一些执念、甚至妄念,不断地趋近“身心脱落”之境所带来的精神清明,然后带来了身心改变后,潜移默化带动自身气质和周围环境的改变,这些改变可能被别人有意识地、或者无意识中捕捉(莫名感觉舒服也是捕捉到)到了。

佛陀认为,众生皆可成佛;佛性就是自性。“何期自性,本自清净,本不生灭,本自具足,本无动摇,能生万法”。而金刚经里所谓的“空”,不是没有,非要强行描述的话,大概可能接近于身心不染、自然脱落,心灵自由的“大自在”(而我是业障太多,很难“空”掉,只能从“有为”中摸索,所以才持诵地藏法门)。我们的一切修行,不过是在不断地剥离后天所加诸于自性之上的多余之物、虚幻之物,不断地呈现自己的本来面目,认识自己、理解自己,认识世界、理解世界。

正文如下(有点长,请勿跑偏):

1.前言

2.佛学源头

3.科学来了

4.神迹来了

5.个人修行粗浅体会

一、前言

我想,问题的重点是——「科学地解释」。这可愁坏我了。科学和佛学搭边吗?这可怎么交差尼?科学最讲究验证了,一切没有经过检验(证实或证伪)的东西,都要排除在严格的科学之外。作为一名佛菩萨的死忠粉,我当然希望佛学里能有些神奇的事情被科学证实了,那样我就可以出去装逼了,告诉人们我是多么地有先见之明。

然而,曾经穷凶极恶地搜集神迹的我,并没有见到这样的情况。而本问题和回答中所列出的情况,也都有其他的可能性存在。所有自古以来流传的神奇体验,都可以找出另外的可能性解释,并且都无法被科学验证。这不是否定佛学,因为还有一种可能,就是——有些体验可能是真实的,只是正在发展中的科学暂时还无法验证而已,嗯,聊以自慰吧。这当然可以作为一种幻想存在,只是幻想算是真正的信仰吗?

人们寻找神迹,并津津乐道之,无非是为了给自己的信仰找一个注脚、一个证明,就像用一颗糖来哄小孩子,希望借这些证明和解释来安慰自己那颗浮浮沉沉、并不特别虔诚的心。“菩萨畏因,众生畏果”,佛学的本来顺序是——当你从源头上找到根源所在,当你从根本上解决了自己的问题时,一切善“果”都是顺其自然、理所当然的了,甚至你根本不再想去求那个“果”了;“果”并非佛菩萨所求所愿所缘,只是“因”之自然。可是,如果没有那个“果”,众生干吗来修啊?众生没有那样的认知、信心、意志啊。以佛菩萨之浩瀚智慧(般若),当然洞穿一切、洞若观火,所以不得已地立了一些“果”,来作为众生信心的土壤。噢,你说佛菩萨在欺骗众生?当然不是的,这种理解是逻辑有问题。

“如是我闻”,佛言不虚,佛菩萨从来不骗人的,只是有很大一部分人们在过程中消磨了意志、退失了信心,都想去“挣快钱”,等不得,等不起,着急得不得了。佛菩萨不得已而为之,只好用大悲心,慢慢地“以欲勾牵,令入佛智”——不是让你求“果”,而是得“智”(可是“智”没有多少吸引力啊)。佛菩萨当然知道这是有后遗症的——欲欲相生无穷无尽,所以只好又不得已给出了很多对治后遗症的法门,希望进一步牵引到“智”上,佛学也由此而变得浩繁。这些都是“多情”的菩萨干的事,你看那些佛经都是菩萨替众生询问的结果。

“佛门广大,不度无缘之人。”佛陀本来是不愿意过问这些事的,每个人都有自己的机缘、因果,“不是不报,时候未到”,每个人都是要靠自己去修的,而不是佛菩萨能随随便便给予的。其实,《金刚经》、《心经》里早就开示了所有机密了,以前的大德们也告诉我们这个秘密了,只是愚钝的我们业障太多,总是难以参透一二而已。慈悲、多事(qing)的菩萨,才只好再给我们引出那么多浩繁的经典。

二、佛学源头

面对很多扑朔迷离的不理解,我们不妨从源头上去探寻一番。那自然得去找它的创始人佛陀释迦牟尼先生去询问。我们现在知道的、确定的是:

1.在佛陀出生之前、出家之前,印度及周边地区就已经有很多修行人了,江湖上早已经思潮涌动、门派林立了。根据季羡林先生的考据研究,佛陀出家的深层内在原因,我们已经不得而知,但他之所以出家、以及出家修行所走的道路,一定是受到了当时各种流行思潮的影响的。佛陀出家后,是把古印度流行的修行方法尝试了个遍的。

2.佛陀开始修行的时候,就是游学天下,去学习参研各门各派的“功夫”。他修“无想定”,3年而成——做到没有“想”——说没有想就没有想,你不妨试试能不能做到。然后呢,佛经来了4个字——“知非即舍”——这个不是“道”,不是最根本的究竟之路、解脱之路,他不稀罕了。然后,他又去修“非想非非想定”——不是“想”,也不是“非想”(你猜是啥),3年而成,又“知非即舍”——不稀罕了。

3.佛陀6年雪山苦行之后。就是在雪山上6年自讨苦吃,变着法子自虐,饿得前胸贴后背?不,是只剩脊梁骨了,严重营养不良。还是不对,这样子还是不能解脱。这样子虽然没有解脱,但是佛陀已经有很深的定力了。所以,我猜想他肯定没有说“nnd,又骗我”之类的话。这时候,他下山了,接受了牧羊女的羊奶(或牛奶?)供养,逐渐恢复了身体。这时他才31岁,恢复身体是可能的,这很科学。然后,他跑到一棵树(后来叫菩提树)下,一屁股坐下,要“不证菩提,不起此座”。出去耍了12年了,人生苦短、朝花夕拾啊,再不能彻悟到宇宙人生的大道真理,那就死了算了。

4.有点不大科学的来了。第一天,佛陀说“要有光啊”,获得了天眼通;第二天,获得了天耳通;接下来,直到六通具足。第七天,佛经说“睹明星而悟道”。

5.有点科学的来了。佛陀悟了啥道?愚钝如我,哪里知道。只是说了这么一句话——奇哉!奇哉!一切众生皆具如来智慧德相,只因妄想执着不能证得。在《大方广佛华严经》上还有佛陀的一些想法:奇哉!奇哉!此诸众生云何具有如来智慧,愚痴迷惑,不知不见?我当教以圣道,令其永离妄想执著,自于身中得见如来广大智慧与佛无异。

在可知的佛陀记载中,我们没有看到神迹,看到的只是平平实实的修行经历和认知感悟。而伟大的《金刚经》开篇就描述了佛陀邻家老翁般的朴实:尔时,世尊食时,着衣持钵,入舍卫大城乞食。于其城中次第乞已,还至本处。饭食讫,收衣钵,洗足已,敷座而坐。简简单单的文字,无法言说的意境,简洁而深奥,平淡且优美,伟大的佛性就在这一粥一饭、一起一座的朴实平凡里,奈何我们参悟不透。

三、科学来了

从已知的、公认的科学研究结论里,从当今正在试图“逆转进化”的生命科学里,我们知道了:宇宙、生命、人类是如何从无到有的,是如何一步一步演化到今天这个样子的;我们知道了:人类对世界的认识和理解,是从神话世界观,宗教神学世界观,自然哲学世界观,牛顿世界观,现代科学世界观一步一步走过来的;我们还知道了:宇宙、生命、人类,不是什么神创造的;大自然、造物主的神奇与伟大,只是我们人类强加的想象、赋予的意义,如果它走向了另一条道路,也丝毫无损它的神奇与伟大。

虽然,科学还有很多谜题没有解开,但是,科学的每一次进步、每一个成果都是历历在目、都可反复验证、都是经得起质询的。是的,或许某些科学结论,就像“托勒密体系”的地心体系,经得起数学的精密计算,在相当长的时期成为公认的结论,最后当出现新的观测结果后,依然会被推翻。那又怎样?所有的宗教,都晚于神话;所有的神迹,都只是一厢情愿的传说;所有的宗教创始人,所示现的都是最切近生活的朴实。

科学说:看得见、摸得着的,我就认;符合观测结果的,我就认;无法验证的,猜测的、推理的,牵强附会的,故弄玄虚的,无中生有的,对不起,这些都不是我研究的范围。

佛陀说:看得见、摸得着的,我不关心;符合观测结果的,我不关心;无法验证的,猜测的、推理的,牵强附会的,故弄玄虚的,无中生有的,对不起,这些都不是我所关心的;我只关心“众生皆苦”如何解脱。

四、神迹来了

要是不讨论一下神迹,肯定会有回避之嫌。我当然没有经历过,但不妨借高僧大德的经历和一些科学实验与案例来武断地讨论一下。

(先要说明一下,这里的讨论,可能和问题中所描述的“金刚经带来的好处”有一定的偏差,但是这里讨论的,是比那些普通的好处还厉害的内容。)

我在《佛家的神通》里,武断地对比过虚云大和尚的经历和斯金纳箱的行为心理学实验。要看具体内容的请左转。

1.虚云大和尚的经历

出家了37年、已经56岁的大和尚,在开悟前,有一天晚上,大和尚出现过神通现象。当时大和尚在打坐,他睁眼一看,只见“眼前光明一片,如同白昼,内外洞澈”,隔墙看见了外面有两个僧人,一个在“嘘嘘”,一个在洗手间大号,“再向远处看,江中行船、两岸树木,种种形色,无不一一了见。”

当然,这都是大和尚在后来给众人开示时自己讲的,当时两个僧人也证实了确在外面“嘘嘘”和“洗手”。但是,纵观大和尚一生的传奇行迹和遵守佛家戒律之严厉,再考虑佛家“出家人不打诳语”的基本戒条,我们知道大和尚说的都是真的。

“宁吃千家饭,不受一家供”;“僧不三宿桑下,恐生留恋心。”如果你以为大和尚的神通是真的,那这个神通就成了缠绕不休、束缚人心的“天罗地网”——魔。大和尚也是这么说的,就是这是“魔”,如果沉浸其中,小则迷乱心性、错失正道,大则癫狂悖妄、跑步进入地狱,是很危险的。大概意思好像是这样。原谅我已经忘了原话了,烦请找到大和尚原话的朋友告知一声,先行谢过了。

再看佛家经典《楞严经》是怎么说的——引自《楞严大义今释》。佛说:“当你停留在禅定境界上,正像一个睁开眼的人,处在很幽暗的房间里。虽然自性灵妙清静,但是真心还没有发生光明。如果像开眼去看晴明,十方洞开无遮,再也没有幽暗的存在,名为色阴尽。如果仔细观察这种来由,还是因为坚固妄想为它的根本作用。”

或者,忽然觉得自己脱离了肉身的羁绊,身体悠游自在。——这只是用功的现象;

或者,看见身体内的一切,捡出身体内的虫子,而自身安然无恙。——这只是精诚专一修行所致;

或者,看见了十方世界都变成紫金色的光明,看到佛在光台上,还有千佛围绕。——这是心魂灵悟,引发了平时闻听所习染的境界;

或者,在夜半暗室之中,犹如白天一样,忽然看见种种物象。——这是此心功用细密所致;

或者,……。

以上种种,都是生理、心理、物理的交感互变所致。这还仅仅只是禅定中“色阴”里的魔境,都只是“暂时如此,不可以执著为是”。

在我们眼前放一张香艳的美女图,闭上眼睛后,美女仍在眼前挥之不去。甚至在有些人心里,会把美女修改得更加完美,然后念念不忘魂牵梦绕,潜入梦中来相会。

而对常年坐禅极易专注,处于寂静之中的人来说,外面的一丁点声响,在他的耳中都很清晰。再加上对脚步、对景物的熟悉,大脑自动联系起来,瞬间形成一幅图画,不是什么难事。

如果修行人执著于这种幻象,那他的心就直接被这种“境”牵走了,很容易一生二、二生三、三生万物,直至癫狂。大和尚心里清楚明白,再加上数十年“风吹不入,雨打不湿”的修行加持,所以能够直接放下,丝毫不以为意。

2.大脑神经网络病例

有一个脑神经外科医生写了本书叫《火星上的人类学家》,里面讲了很多真实的病例,有一个病例是这样的:

有一个盲人,他从小也就是一岁的时候,眼睛就失明了,看不见东西了。遇到这个神经外科医生的时候,这个盲人已经50多岁了。因为视觉不好,他一辈子都是靠触觉和听觉生活的。医生给他的眼睛做了检查,发现他的眼睛挺好的,只是有一个小问题让眼睛看不见的。然后,做了一个小手术,就让眼睛复明了。

但是,他复明后的情况,让所有人都大吃一惊——他能“看到”东西,但是却“看不见”东西。什么?什么?这话是什么意思?什么叫他能“看到”但却“看不见”呢?别着急,让我慢慢来解释。

我们从小到大,是怎么看到这个世界的呢?从小的时候开始,各种光线、颜色、形状,会进入我们的眼睛里,然后我们大脑里的神经网络,会把这些光线、颜色、形状组合、组装起来,形成我们看得见、看得懂的各种东西。这是大脑从小就开始学习和训练出来的能力。所以,世界在我们眼里是很熟悉的,即便看到陌生的东西,大脑也会很快组合起来,呈现出一个整体的样子。

但是,那个盲人从小眼睛就失明了,他的大脑没有机会训练出这种能力。所以,即便眼睛又复明了,光线、色彩、形状都进入了他的眼睛,但是他的大脑不会组合、组装这些信息。在他的大脑里,这些光线、色彩、形状,仍然只是一堆乱糟糟的东西,他根本辨认不出来是什么,所以他依然“看不见”。

后来,有人把他带到一个车床前面,告诉他这是一个车床,这个车床是干什么用的。说了半天,他只是瞪大了眼睛,却什么也看不见。怎么办呢?这时,他把眼睛闭上了,上前去用手把整个车床从头到尾摸了一遍,然后他说:“这回我看见车床了。”

上面说了,他的视觉不好,他一辈子都是靠触觉和听觉生活的。他在一件东西上摸一遍,他的大脑就能组装出一个完整的形状来,然后他在根据大脑里面摸出来的这个样子,来组合、组装进入眼睛里的颜色和形状,大脑才浮现出车床整体的样子,这时才能“看见”。

我们对世界的认识,主要是以身体上的感觉感知为基础的。我们都是依靠眼睛的视觉、身体的触觉、耳朵的听觉、鼻子的嗅觉、舌头的味觉,再加上大脑里的意识,来认识这个世界的。我们自出生开始,一天天长大中,大脑会不断地组合、组装这些基本的感觉——大脑对这种模式已经熟悉到本能反应了,在这种不断的熟悉和训练中,我们就能越来越顺利地感知这个世界了。

3.斯金纳箱实验

看到巴甫洛夫一摇铃铛,狗就流口水的本能反应时,斯纳金就寻思开了,这个实验还能不能更进一步研究行为呢?其他动物和人是不是也这样呢?

有了这个邪恶的想法后,他就开始虐待小动物了。开始时,箱子里的小白鼠一摁按钮,就会掉下食物来。随着概率越来越低,后来摁四五十次,才会掉下一个食物,小白鼠还是会按照规律摁按钮、等食物。

再后来,当随机不规律地掉下食物时,小白鼠变成了不停地摁按钮。换成鸽子,也是这样。甚至,小白鼠和鸽子,还形成了自己的“迷信”文化——有的原地打转,有的跳舞,有的作揖……,都发展出了自己的一套行为模式,并期望以此获得食物。

当做这些行为后,加大食物掉落的概率,就会强化动物们的这种行为。斯金纳又把自己的女儿放在特制的恒温恒湿的柔软树脂箱子里,通过这种方式强化训练自己女儿的行为,取得了同样有效的结果。

呃,需要说明的是,他对女儿其实很好,专门制作的箱子很安全很舒适。他的女儿后来也很正常。有人为了诋毁他,杜撰了一些莫须有的故事。

“斯金纳箱”的实验显示,奖赏和强化可以塑造人的行为,也可以解释人的很多愚蠢行为。他认为,人类如果放空思想,接受机械训练,就能超出生理限制,学会许多原本不属于人类的行为,获得惊人的技能。

斯金纳的实验,只是针对人的行为,不涉及意识与情感。而佛家的修行,却专注于意识与情感,专注于对“心”的雕琢。严格约束行为,只是间接雕琢“心境”的方便法门而已。

无数人深陷在人生的“赌桌”上,像小白鼠和鸽子一样,焦躁地祈祷、摁按钮,以为按钮与食物之间有着铁一般的因果关系,希望偶尔获得食物的奖励。从生到死,一念天堂,一念地狱,须臾之间,纤毫受之。

五、个人修行体会

个人粗浅体会,或稍稍与“念金刚经带来的好处”有一点点相似。

以下句句肺腑:我本人是一个真正的愚钝之人,不要脸地使劲吹自己也就勉强算是中下之资,性情飞扬浮躁,有很多的毛病和问题,人生也经历了很多的波折坎坷,诸多烦忧缠身,曾经深陷迷茫、焦虑、失眠、深夜噩梦惊醒之中,虽然依然是一个普普通通的微尘众生,但回想起来也依然感恩命运的关爱——给我的已经够多了。

为了解决问题,曾经左冲右突、茫然无措,万千路径和方法,皆不能拨我之愚钝于万一。个人业障繁多、困缚重重,幸有佛菩萨的庇佑和依怙,才歧路曲折地摸索到今天。因为对佛菩萨的形象有着天然的、深深的好感,为了解决自己的问题和业障,我曾经持诵“南无地藏王菩萨”圣号,有一段时间每天持诵一万声,大概用时3个多小时(因为工作和杂事都是分几次);持诵时,尽量想着“安忍不动、静虑深密”的地藏菩萨形象。

大概十万声左右,感觉自己变得性情有点沉静了(没错,是有点),遇到别人不理解、甚至是误会的事情,也不急躁、不生气了,甚至内心没有什么波动、处于一种很稳定的状态;做不到的事情,不强求,也不急躁和焦虑;有时内心可能闪过一丝不平静的念头,也能很快捕捉到、意识到,然后马上修正,这都是一个自然的、而不是强求的过程。

自我分析:如果内心深处没有对佛菩萨的强烈好感,我想我做不到这些;因为有强烈的好感,即便对很多知识有强烈的质疑,我依然愿意依附于佛菩萨、依附于佛法,更容易契入其中——或许这是传统所谓的“至善”、康德所谓的“善的意志”所带来的,我也不知道,我猜的,因为我只能给自己“为什么容易投入其中、为什么喜欢愿意”一个这样尽量从源头上、纯粹的形而上的解释;至于持诵所带来的这点好处,如果“科学地”来解释的话,可能就是——意识、行为带来的身与心的切实改变。

猜测的、大概合理的解释:而“长期念金刚经带来的好处”,可能是从生理上、心理上的细微改变,不再执著于一些执念、甚至妄念,不断地趋近“身心脱落”之境所带来的精神清明,然后带来了身心改变后,潜移默化带动自身气质和周围环境的改变,这些改变可能被别人有意识地、或者无意识中捕捉(莫名感觉舒服也是捕捉到)到了。

佛陀认为,众生皆可成佛;佛性就是自性。“何期自性,本自清净,本不生灭,本自具足,本无动摇,能生万法”。而金刚经里所谓的“空”,不是没有,非要强行描述的话,大概可能接近于身心不染、自然脱落,心灵自由的“大自在”(而我是业障太多,很难“空”掉,只能从“有为”中摸索,所以才持诵地藏法门)。我们的一切修行,不过是在不断地剥离后天所加诸于自性之上的多余之物、虚幻之物,不断地呈现自己的本来面目,认识自己、理解自己,认识世界、理解世界。

佛家的神通

世人修佛修仙,求佛拜菩萨,大抵揣着这么几个小心思:

一.求福求慧。当然,都是凡人的福与慧——天下财宝尽入我袋,天下美女尽来我怀哈,最好还能在智商上碾压别人,分分钟把别人玩弄于股掌之间,还要身体倍儿棒,像乌龟一样长寿,子子孙孙无穷尽也,做一个全方位的“人生赢家”。这个有点难哈,好像神仙也做不到。

二.随时“诗和远方”的自由。福慧太难了,也不是自己能决定的。要是能修炼出点神通就好了,财富不自由了,伸伸手指,点石成金,就ok了。要是想去哪里玩耍一下了,念动即至,最好连“一苇渡江、凌波微步”都用不上。真是人生处处光风霁月呢。

三.要不,来点小神通也行啊。他心通?行啊,你动的什么歪心思,我一清二楚哦。透视通?那个墙壁啥的,在我面前如同无物。美女穿着衣服?哦不,有点跑偏,辣眼睛。还是隔空运物比较实在,想要什么,拿来就行。当年“气功热”的时候,这可都是必修包会的课程啊。

后来,人们发现被神佛骗了个七荤八素,都是假的,全都实现不了。没想到这些浓眉大眼、一脸正经、装模作样的神仙、佛菩萨,竟然都是骗子,那些典籍艺志公案记载的东西全是假大空,全都是唯心、迷信,别说没什么神通了,连个财富自由都实现不了,还是不如刷刷手机、吃喝等死,来得实在和痛快啊。

2.

有一位近现代高僧——虚云大和尚,是“一身系五宗法脉”的禅宗大德。他19岁出家,世寿119岁,一生遍游天下,半世苦行砺志,历经三朝五帝,尝尽十魔九难。

据说,他为官的父亲,为了阻止他出家,一次给他娶了两房媳妇。但他一个都没碰,终身都是一个货真价实的处男。心疼大和尚一秒钟。

都说出家人修行是为了得“大自在”。可根据记载,虚云大和尚一生仅仅是大劫难,就经历了不下10次,好几次都是差点就去见佛祖了。

甚至,因为母亲生他时难产而死,又因为没有给家里延续香火导致父亲郁郁而终,他几乎半辈子昼夜内心不安。42岁时,他从普陀山起香,三步一拜,历经三年三千余里,朝拜至五台山,以超度父母报亲恩。

别说“大自在”了,看虚云大和尚的一生,真是身如飘蓬,事事皆苦,处处有难。那无数个孤独、凄凉、无聊的日日夜夜,真是不知道大和尚是如何度过的。心疼三秒。

这些倒也罢了,他竟然还大半辈子“过午不食”,中午之后就不再吃饭了。变态,真是变态。你让那些香喷喷的鸡鸭鱼肉情何以堪,还有何面目立于世间。

你说大和尚这一生到底是求个什么?他修建修缮了很多寺院,却都坚持不做住持方丈;他都那么德高望重了,还坚持不作不食,不要人服侍,每天坚持干粗活累活。

无情,真是无情。对自己都这么苛刻。你都那么有名了,还那么努力,你这是要上天啊。大和尚这是铁了心地求神通、求成佛呢,一路不回头,九死而不悔。

还别说,还真的让大和尚捡着了。56岁时,大和尚在扬州高旻寺终于开悟了。当时,他在寺院里连续打禅七,就是一个七天一个七天的,一天到晚地打坐参禅,在第八个七天期间开悟的。别问,我也不知道开悟是啥,更不知道好不好吃。

在开悟前,有一天晚上,大和尚出现过神通现象。当时大和尚在打坐,他睁眼一看,只见“眼前光明一片,如同白昼,内外洞澈”,隔墙看见了外面有两个僧人,一个在“嘘嘘”,一个在洗手间大号,“再向远处看,江中行船、两岸树木,种种形色,无不一一了见。”

当然,这都是大和尚在后来给众人开示时自己讲的,当时两个僧人也证实了确在外面“嘘嘘”和“洗手”。但是,纵观大和尚一生的传奇行迹和遵守佛家戒律之严厉,再考虑佛家“出家人不打诳语”的基本戒条,我们知道大和尚说的都是真的。

这么说,世上真有神通喽?

答案:不知道。

这是什么话??

3.

话说,大和尚虽然无情变态,但终究没有泯灭人性,且一生慈悲为怀、济世度人。而20世纪的美国,有个行为主义心理学家斯纳金,那才是个惊天骇地的死变态呢。

他有个著名的心理学实验,叫“斯金纳箱”。呃,就是一个放东西的破箱子。他就用这玩意儿来研究人的行为,甚至变态地把女儿放在箱子里做了两年实验。这让他收获了很多骂名。

这事得从头说起。看到巴甫洛夫一摇铃铛,狗就流口水的本能反应时,斯纳金就寻思开了,这个实验还能不能更进一步研究行为呢?其他动物和人是不是也这样呢?

有了这个邪恶的想法后,他就开始虐待小动物了。开始时,箱子里的小白鼠一摁按钮,就会掉下食物来。随着概率越来越低,后来摁四五十次,才会掉下一个食物,小白鼠还是会按照规律摁按钮、等食物。

再后来,当随机不规律地掉下食物时,小白鼠变成了不停地摁按钮。换成鸽子,也是这样。甚至,小白鼠和鸽子,还形成了自己的“迷信”文化——有的原地打转,有的跳舞,有的作揖……,都发展出了自己的一套行为模式,并期望以此获得食物。

当做这些行为后,加大食物掉落的概率,就会强化动物们的这种行为。斯金纳又把自己的女儿放在特制的恒温恒湿的柔软树脂箱子里,通过这种方式强化训练自己女儿的行为,取得了同样有效的结果。

呃,需要说明的是,他对女儿其实很好,专门制作的箱子很安全很舒适。他的女儿后来也很正常。有人为了诋毁他,杜撰了一些莫须有的故事。

“斯金纳箱”的实验显示,奖赏和强化可以塑造人的行为,也可以解释人的很多愚蠢行为。他认为,人类如果放空思想,接受机械训练,就能超出生理限制,学会许多原本不属于人类的行为,获得惊人的技能。

4.

斯金纳的实验,只是针对人的行为,不涉及意识与情感。而佛家的修行,却专注于意识与情感,专注于对“心”的雕琢。严格约束行为,只是间接雕琢“心境”的方便法门而已。

“宁吃千家饭,不受一家供”;“僧不三宿桑下,恐生留恋心。”——这是佛家修心的行为主义。如果不极尽克制地抛弃冗杂行为,那随世沉浮的各种因缘际会,就会在人的思想、意识、情感里缠绕不休,形成束缚人心的“天罗地网”。世间事,大抵如是。

人生无事便是福。佛家的“大自在”,是心里没有牵绊的自由自在。佛家的“空”,也不是什么都没有,而是像大和尚把美女背过河后放下,心里再也没有想起一样,是“事来则应,事去不留”的“放下”之空。

这些“身心脱落”之境,是通过日复一日、日积月累的行为和意识的精进、强化而得来的。这才是佛家真正的“神通”。而看透墙壁的“透视通”,以及其他各种奇奇怪怪的“神通”,在佛家眼里全都是“魔”。这是佛在《楞严经》里说的。

在我们眼前放一张香艳的美女图,闭上眼睛后,美女仍在眼前挥之不去。甚至在有些人心里,会把美女修改得更加完美,然后念念不忘魂牵梦绕,潜入梦中来相会。

而对常年坐禅极易专注,处于寂静之中的人来说,外面的一丁点声响,在他的耳中都很清晰。再加上对脚步、对景物的熟悉,大脑自动联系起来,瞬间形成一幅图画,不是什么难事。

如果修行人执著于这种幻象,那他的心就直接被这种“境”牵走了,很容易一生二、二生三、三生万物,直至癫狂。大和尚心里清楚明白,再加上数十年“风吹不入,雨打不湿”的修行加持,所以能够直接放下,丝毫不以为意。

5.

大名鼎鼎、如雷贯耳的佛家经典《金刚经》,开篇就把佛陀拉下了神坛,用了一个段落,简洁利落而又事无巨细地描述了佛陀乞食、吃饭、收拾、打坐的日常生活场景,如邻家翁一样朴实,毫无瑞相与奇特之处。

如是我闻。一时佛在舍卫国。祗树给孤独园。与大比丘众。千二百五十人俱。尔时世尊。食时。著衣持钵。入舍卫大城乞食。于其城中。次第乞已。还至本处。饭食讫。收衣钵。洗足已。敷座而坐。

果真,非大丈夫不能为。你侬我侬,吃喝玩乐,党同伐异,勾心斗角,坑蒙拐骗,谁不会?但,你能洗碗没有声音吗?你能在夫妻生活中一辈子没有争吵吗?你能在任何场景下对任何人都能就事论事、没有成见吗?生活中的那些“沉没成本”你能说放下就放下吗?

无数人深陷在人生的“赌桌”上,像小白鼠和鸽子一样,焦躁地祈祷、摁按钮,以为按钮与食物之间有着铁一般的因果关系,希望偶尔获得食物的奖励。从生到死,一念天堂,一念地狱,须臾之间,纤毫受之。

“幸福的家庭都一样地幸福,不幸的家庭各有各的不幸”。我们都学会了不去谈论别人的感情与生活,因为我们的经历不同,我们没有那样的智慧。

无需羡慕别人在双十一时毫无顾忌地“剁手”,无需理会江湖上那些百万千万的财富传奇,每个人都有自己的因缘际会,都有不同于他人的自己的“坎”,每个人的日子都要自己过。

毕竟,人生都是自己的,连父子至亲,都无法代受。如何才能不负此生空活百岁,这还真是个大问题。大和尚说:“吾人须是从平实处见得亲切,从平实处行得亲切,才有少分相应,才不至徒托空言。”

老僧常谈,或有真机。学而时习,贵在心力。人生在世,歧路各别,境界之异,毫厘千里啊。

世人修佛修仙,求佛拜菩萨,大抵揣着这么几个小心思:

一.求福求慧。当然,都是凡人的福与慧——天下财宝尽入我袋,天下美女尽来我怀哈,最好还能在智商上碾压别人,分分钟把别人玩弄于股掌之间,还要身体倍儿棒,像乌龟一样长寿,子子孙孙无穷尽也,做一个全方位的“人生赢家”。这个有点难哈,好像神仙也做不到。

二.随时“诗和远方”的自由。福慧太难了,也不是自己能决定的。要是能修炼出点神通就好了,财富不自由了,伸伸手指,点石成金,就ok了。要是想去哪里玩耍一下了,念动即至,最好连“一苇渡江、凌波微步”都用不上。真是人生处处光风霁月呢。

三.要不,来点小神通也行啊。他心通?行啊,你动的什么歪心思,我一清二楚哦。透视通?那个墙壁啥的,在我面前如同无物。美女穿着衣服?哦不,有点跑偏,辣眼睛。还是隔空运物比较实在,想要什么,拿来就行。当年“气功热”的时候,这可都是必修包会的课程啊。

后来,人们发现被神佛骗了个七荤八素,都是假的,全都实现不了。没想到这些浓眉大眼、一脸正经、装模作样的神仙、佛菩萨,竟然都是骗子,那些典籍艺志公案记载的东西全是假大空,全都是唯心、迷信,别说没什么神通了,连个财富自由都实现不了,还是不如刷刷手机、吃喝等死,来得实在和痛快啊。

2.

有一位近现代高僧——虚云大和尚,是“一身系五宗法脉”的禅宗大德。他19岁出家,世寿119岁,一生遍游天下,半世苦行砺志,历经三朝五帝,尝尽十魔九难。

据说,他为官的父亲,为了阻止他出家,一次给他娶了两房媳妇。但他一个都没碰,终身都是一个货真价实的处男。心疼大和尚一秒钟。

都说出家人修行是为了得“大自在”。可根据记载,虚云大和尚一生仅仅是大劫难,就经历了不下10次,好几次都是差点就去见佛祖了。

甚至,因为母亲生他时难产而死,又因为没有给家里延续香火导致父亲郁郁而终,他几乎半辈子昼夜内心不安。42岁时,他从普陀山起香,三步一拜,历经三年三千余里,朝拜至五台山,以超度父母报亲恩。

别说“大自在”了,看虚云大和尚的一生,真是身如飘蓬,事事皆苦,处处有难。那无数个孤独、凄凉、无聊的日日夜夜,真是不知道大和尚是如何度过的。心疼三秒。

这些倒也罢了,他竟然还大半辈子“过午不食”,中午之后就不再吃饭了。变态,真是变态。你让那些香喷喷的鸡鸭鱼肉情何以堪,还有何面目立于世间。

你说大和尚这一生到底是求个什么?他修建修缮了很多寺院,却都坚持不做住持方丈;他都那么德高望重了,还坚持不作不食,不要人服侍,每天坚持干粗活累活。

无情,真是无情。对自己都这么苛刻。你都那么有名了,还那么努力,你这是要上天啊。大和尚这是铁了心地求神通、求成佛呢,一路不回头,九死而不悔。

还别说,还真的让大和尚捡着了。56岁时,大和尚在扬州高旻寺终于开悟了。当时,他在寺院里连续打禅七,就是一个七天一个七天的,一天到晚地打坐参禅,在第八个七天期间开悟的。别问,我也不知道开悟是啥,更不知道好不好吃。

在开悟前,有一天晚上,大和尚出现过神通现象。当时大和尚在打坐,他睁眼一看,只见“眼前光明一片,如同白昼,内外洞澈”,隔墙看见了外面有两个僧人,一个在“嘘嘘”,一个在洗手间大号,“再向远处看,江中行船、两岸树木,种种形色,无不一一了见。”

当然,这都是大和尚在后来给众人开示时自己讲的,当时两个僧人也证实了确在外面“嘘嘘”和“洗手”。但是,纵观大和尚一生的传奇行迹和遵守佛家戒律之严厉,再考虑佛家“出家人不打诳语”的基本戒条,我们知道大和尚说的都是真的。

这么说,世上真有神通喽?

答案:不知道。

这是什么话??

3.

话说,大和尚虽然无情变态,但终究没有泯灭人性,且一生慈悲为怀、济世度人。而20世纪的美国,有个行为主义心理学家斯纳金,那才是个惊天骇地的死变态呢。

他有个著名的心理学实验,叫“斯金纳箱”。呃,就是一个放东西的破箱子。他就用这玩意儿来研究人的行为,甚至变态地把女儿放在箱子里做了两年实验。这让他收获了很多骂名。

这事得从头说起。看到巴甫洛夫一摇铃铛,狗就流口水的本能反应时,斯纳金就寻思开了,这个实验还能不能更进一步研究行为呢?其他动物和人是不是也这样呢?

有了这个邪恶的想法后,他就开始虐待小动物了。开始时,箱子里的小白鼠一摁按钮,就会掉下食物来。随着概率越来越低,后来摁四五十次,才会掉下一个食物,小白鼠还是会按照规律摁按钮、等食物。

再后来,当随机不规律地掉下食物时,小白鼠变成了不停地摁按钮。换成鸽子,也是这样。甚至,小白鼠和鸽子,还形成了自己的“迷信”文化——有的原地打转,有的跳舞,有的作揖……,都发展出了自己的一套行为模式,并期望以此获得食物。

当做这些行为后,加大食物掉落的概率,就会强化动物们的这种行为。斯金纳又把自己的女儿放在特制的恒温恒湿的柔软树脂箱子里,通过这种方式强化训练自己女儿的行为,取得了同样有效的结果。

呃,需要说明的是,他对女儿其实很好,专门制作的箱子很安全很舒适。他的女儿后来也很正常。有人为了诋毁他,杜撰了一些莫须有的故事。

“斯金纳箱”的实验显示,奖赏和强化可以塑造人的行为,也可以解释人的很多愚蠢行为。他认为,人类如果放空思想,接受机械训练,就能超出生理限制,学会许多原本不属于人类的行为,获得惊人的技能。

4.

斯金纳的实验,只是针对人的行为,不涉及意识与情感。而佛家的修行,却专注于意识与情感,专注于对“心”的雕琢。严格约束行为,只是间接雕琢“心境”的方便法门而已。

“宁吃千家饭,不受一家供”;“僧不三宿桑下,恐生留恋心。”——这是佛家修心的行为主义。如果不极尽克制地抛弃冗杂行为,那随世沉浮的各种因缘际会,就会在人的思想、意识、情感里缠绕不休,形成束缚人心的“天罗地网”。世间事,大抵如是。

人生无事便是福。佛家的“大自在”,是心里没有牵绊的自由自在。佛家的“空”,也不是什么都没有,而是像大和尚把美女背过河后放下,心里再也没有想起一样,是“事来则应,事去不留”的“放下”之空。

这些“身心脱落”之境,是通过日复一日、日积月累的行为和意识的精进、强化而得来的。这才是佛家真正的“神通”。而看透墙壁的“透视通”,以及其他各种奇奇怪怪的“神通”,在佛家眼里全都是“魔”。这是佛在《楞严经》里说的。

在我们眼前放一张香艳的美女图,闭上眼睛后,美女仍在眼前挥之不去。甚至在有些人心里,会把美女修改得更加完美,然后念念不忘魂牵梦绕,潜入梦中来相会。

而对常年坐禅极易专注,处于寂静之中的人来说,外面的一丁点声响,在他的耳中都很清晰。再加上对脚步、对景物的熟悉,大脑自动联系起来,瞬间形成一幅图画,不是什么难事。

如果修行人执著于这种幻象,那他的心就直接被这种“境”牵走了,很容易一生二、二生三、三生万物,直至癫狂。大和尚心里清楚明白,再加上数十年“风吹不入,雨打不湿”的修行加持,所以能够直接放下,丝毫不以为意。

5.

大名鼎鼎、如雷贯耳的佛家经典《金刚经》,开篇就把佛陀拉下了神坛,用了一个段落,简洁利落而又事无巨细地描述了佛陀乞食、吃饭、收拾、打坐的日常生活场景,如邻家翁一样朴实,毫无瑞相与奇特之处。

如是我闻。一时佛在舍卫国。祗树给孤独园。与大比丘众。千二百五十人俱。尔时世尊。食时。著衣持钵。入舍卫大城乞食。于其城中。次第乞已。还至本处。饭食讫。收衣钵。洗足已。敷座而坐。

果真,非大丈夫不能为。你侬我侬,吃喝玩乐,党同伐异,勾心斗角,坑蒙拐骗,谁不会?但,你能洗碗没有声音吗?你能在夫妻生活中一辈子没有争吵吗?你能在任何场景下对任何人都能就事论事、没有成见吗?生活中的那些“沉没成本”你能说放下就放下吗?

无数人深陷在人生的“赌桌”上,像小白鼠和鸽子一样,焦躁地祈祷、摁按钮,以为按钮与食物之间有着铁一般的因果关系,希望偶尔获得食物的奖励。从生到死,一念天堂,一念地狱,须臾之间,纤毫受之。

“幸福的家庭都一样地幸福,不幸的家庭各有各的不幸”。我们都学会了不去谈论别人的感情与生活,因为我们的经历不同,我们没有那样的智慧。

无需羡慕别人在双十一时毫无顾忌地“剁手”,无需理会江湖上那些百万千万的财富传奇,每个人都有自己的因缘际会,都有不同于他人的自己的“坎”,每个人的日子都要自己过。

毕竟,人生都是自己的,连父子至亲,都无法代受。如何才能不负此生空活百岁,这还真是个大问题。大和尚说:“吾人须是从平实处见得亲切,从平实处行得亲切,才有少分相应,才不至徒托空言。”

老僧常谈,或有真机。学而时习,贵在心力。人生在世,歧路各别,境界之异,毫厘千里啊。

简单描述一档我最近常看的节目

无图,实际上没有利益相关,尽管有点像软文。

构成:

- 正片《值不值得买》 - 特定产品的体验节目

- 衍生节目《BBT》 - 最初定位是纯开箱,后期变为类似团队及各成员的 Vlog ,涉及内容很广(据说灵感来自 YouTube Casey Nesitat,他们自己承认的)

- 更像是卖人设的直播等节目

- 他们自家淘宝店的广告 - 川味食品为主,淘宝店也用于维持盈利

优点:

- 他们不是评测,是体验,愉快的体验,而且几乎就是普通消费者的体验,这个套路与很长一段时间内国内科技自媒体视频作者动辄自称「极客」的套路完全不一样

- 基于其专业传媒广告公司背景,拥有国内科技自媒体中数一数二的视频制作水准,也算是敢于尝试新技术(比如说 1080P 60fps,在 YouTube 平台投放的视频现在也使用了 CC 字幕)

- 敢于尝试完全不接受利益相关方投资与厂商送测(早期视频有送测机),用完全和科技产品无关的淘宝店维持盈利,而且还不打「客观公正」的旗号

- 正片《值不值得买》系列是一个真正的「科技综艺」喜剧节目(也可以说是视频版的《什么值得买》),观众可以完全不必抱着一个严肃的心态了解产品的实际使用体验

- 在《折叠键盘》一期被质疑不够严谨后,团队表示会降低更新频率提升节目质量,然后他们真的这么做了(从《S9/S9+》开始)

- 虽然我小时候先学习的是普通话,然而作为在四川出生的人听这个重庆口音仍然觉得有点亲切

缺点:

- 专业性偏弱,观点较主观,有部分正片存在准备不足的情况

- 戏路偏浮夸,不是所有人都喜欢

- 涉及纯技术的内容不多(我感觉团队在技术背景上也不深,体验这一定位很好的掩饰了该不足),总体还是在「消费电子产品」的范围内,如果想要获得「行业观察」、「技术揭秘」这种级别的内容他们给不了你

总之水了一篇,但我确实是真心推荐有兴趣的人去看看这么一个独特的数码科技类节目,因为真的不一样。

为了避开推广嫌疑各大平台链接就不放了,常见的 Bilibili 等视频平台都有,但我建议有条件的话去 YouTube 看他们(体验最好的视频质量,比如说 1080P 60fps 和部分产品的 4K 原始样片)。

无图,实际上没有利益相关,尽管有点像软文。

构成:

- 正片《值不值得买》 - 特定产品的体验节目

- 衍生节目《BBT》 - 最初定位是纯开箱,后期变为类似团队及各成员的 Vlog ,涉及内容很广(据说灵感来自 YouTube Casey Nesitat,他们自己承认的)

- 更像是卖人设的直播等节目

- 他们自家淘宝店的广告 - 川味食品为主,淘宝店也用于维持盈利

优点:

- 他们不是评测,是体验,愉快的体验,而且几乎就是普通消费者的体验,这个套路与很长一段时间内国内科技自媒体视频作者动辄自称「极客」的套路完全不一样

- 基于其专业传媒广告公司背景,拥有国内科技自媒体中数一数二的视频制作水准,也算是敢于尝试新技术(比如说 1080P 60fps,在 YouTube 平台投放的视频现在也使用了 CC 字幕)

- 敢于尝试完全不接受利益相关方投资与厂商送测(早期视频有送测机),用完全和科技产品无关的淘宝店维持盈利,而且还不打「客观公正」的旗号

- 正片《值不值得买》系列是一个真正的「科技综艺」喜剧节目(也可以说是视频版的《什么值得买》),观众可以完全不必抱着一个严肃的心态了解产品的实际使用体验

- 在《折叠键盘》一期被质疑不够严谨后,团队表示会降低更新频率提升节目质量,然后他们真的这么做了(从《S9/S9+》开始)

- 虽然我小时候先学习的是普通话,然而作为在四川出生的人听这个重庆口音仍然觉得有点亲切

缺点:

- 专业性偏弱,观点较主观,有部分正片存在准备不足的情况

- 戏路偏浮夸,不是所有人都喜欢

- 涉及纯技术的内容不多(我感觉团队在技术背景上也不深,体验这一定位很好的掩饰了该不足),总体还是在「消费电子产品」的范围内,如果想要获得「行业观察」、「技术揭秘」这种级别的内容他们给不了你

总之水了一篇,但我确实是真心推荐有兴趣的人去看看这么一个独特的数码科技类节目,因为真的不一样。

为了避开推广嫌疑各大平台链接就不放了,常见的 Bilibili 等视频平台都有,但我建议有条件的话去 YouTube 看他们(体验最好的视频质量,比如说 1080P 60fps 和部分产品的 4K 原始样片)。

《傲慢与偏见》班纳特一家的人物分析

他老婆:没什么可说的,俗人一个,神经病。女儿大半嫁了之后,被环境熏陶,靠谱了点。

五个女儿:

- 简:班纳特先生的第一个女儿。教的很用心。此时他还是个理想化的青年,所以对简的教育也同样是理想化。美好的善良,广泛的阅读,也脱离生活。有见识,却善良的认不出大部分人的无聊枯燥。聪敏,不懂人。是班纳特先生年轻时心中理想的人格。一生风调雨顺,不会再有什么大的变化。

- 伊丽莎白:第二个女儿,成长的班纳特先生给了她更贴合实际的教育,伊丽莎白没有善良的不食人间烟火之缺点。她的知识基于生活,而非书籍。聪明机智,同时学会了班纳特先生新形成的讽刺的风格,爱取笑人。小说初期有傲慢和偏见的毛病,对韦翰的一味信任,达西的深刻偏见。在乎精神乐趣之重要以至于对有钱的人有傲慢与偏见。不理解夏洛特和表兄结婚,盲目轻视达西。后来和达西一起自我反省,双双改正错误。

- 曼丽:因为父亲对生活失去希望,曼丽成为这个家庭最痛苦的人。她很虚荣,虚荣背后是她百求而不可得的父爱。简和伊丽莎白得到了父亲最尽心的培养。为了得到父亲的爱,曼丽苦读书籍,苦练钢琴。但她不论如何努力,父亲始终偏爱。不幸中的幸运是她并不像两个小女儿一样风骚无知。2005版电影傲慢与偏见对这个人物演员的挑选很好,看起来很丧。随时间,她会慢慢成长,后天填补内心空缺。不幸童年,后天生长。

- 凯蒂:跟母亲一样

- 莉迪亚:凯迪的跟屁虫。和韦翰结了婚,完蛋了。

他老婆:没什么可说的,俗人一个,神经病。女儿大半嫁了之后,被环境熏陶,靠谱了点。

五个女儿:

- 简:班纳特先生的第一个女儿。教的很用心。此时他还是个理想化的青年,所以对简的教育也同样是理想化。美好的善良,广泛的阅读,也脱离生活。有见识,却善良的认不出大部分人的无聊枯燥。聪敏,不懂人。是班纳特先生年轻时心中理想的人格。一生风调雨顺,不会再有什么大的变化。

- 伊丽莎白:第二个女儿,成长的班纳特先生给了她更贴合实际的教育,伊丽莎白没有善良的不食人间烟火之缺点。她的知识基于生活,而非书籍。聪明机智,同时学会了班纳特先生新形成的讽刺的风格,爱取笑人。小说初期有傲慢和偏见的毛病,对韦翰的一味信任,达西的深刻偏见。在乎精神乐趣之重要以至于对有钱的人有傲慢与偏见。不理解夏洛特和表兄结婚,盲目轻视达西。后来和达西一起自我反省,双双改正错误。

- 曼丽:因为父亲对生活失去希望,曼丽成为这个家庭最痛苦的人。她很虚荣,虚荣背后是她百求而不可得的父爱。简和伊丽莎白得到了父亲最尽心的培养。为了得到父亲的爱,曼丽苦读书籍,苦练钢琴。但她不论如何努力,父亲始终偏爱。不幸中的幸运是她并不像两个小女儿一样风骚无知。2005版电影傲慢与偏见对这个人物演员的挑选很好,看起来很丧。随时间,她会慢慢成长,后天填补内心空缺。不幸童年,后天生长。

- 凯蒂:跟母亲一样

- 莉迪亚:凯迪的跟屁虫。和韦翰结了婚,完蛋了。

Timeline of MacBook ·下篇

https://www.lundao.com/article/513

在完全没摸过一台机器的情况下扯这么长,我也服了我自己。

仍然很长很流水账,图还是多,以上。

主参考资料同上篇:Wikipedia,Mactracker

今年是 iMac 20 周年及 MacBook Air 十周年。

---

前言

2005 年苹果放弃继续使用 PowerPC 架构,转换到了与 PC 相同的 Intel x86 架构,如上篇所提到。

2006 年苹果发布 Boot Camp 软件,为 Mac 安装 Windows 提供了官方驱动支持,从此天朝电脑城的奸商们又多了个收费项目。

这时候的产品定位体系大约是这样:

当 Mac 与 PC 不再有根本性的硬件差异后,保持体验的优势成为了一个更难的课题,那么具体苹果拿出了怎样的解决方案,就从下文开始。

除了目前我手头的 2017 13 MBP 带 Bar 之外,下面的机器撑死也就在体验店里面摸过,所以欢迎挑错。

---

乔布斯还活着的时候

2006.1 MacBook Pro

首款使用 Intel 处理器的苹果笔记本电脑

PowerBook 正式退出历史舞台。

沿用了 PowerBook G4 的外形设计(以及模具),搭载 Core Duo (后期 Core 2 Duo)双核处理器及 ATI Mobility Radeon X1600 显卡,也是苹果首款双核笔记本,官方宣传其性能达到前代铝合金 PowerBook G4 的 4-5 倍。

提供 15 及 17 英寸机型。

取消了 Modem 接口,增加内置 iSight 摄像头以及红外遥控功能,Mac OS X 中有对应的 Front Row 操作界面可供使用(相当于 Windows Media Center)。

首次搭载磁性充电接口 MagSafe

触摸板支持双指滚动

2006.5 MacBook

iBook 正式退出历史舞台,自此苹果消费级笔记本也转向了 Intel 处理器。

仅提供 13 英寸机型,原生显示分辨率为 1280*800,搭载 Core Duo / Core 2 Duo 处理器以及 Intel GMA 950 / X3100 集成显卡,共享显存。

启用了完全重新设计的外观,取消了锁定合盖状态的机械结构,不完全拆卸的情况下可以升级/更换内存以及硬盘。

内置 AirPort Extreme 无线网卡,并在后期机型中升级到 Wi-Fi 802.11a/b/g/n 标准支持(最初为 802.11b/g)。

搭载红外遥控及 iSight 摄像头,最高可选 SuperDrive CD/DVD 刻录光驱。

它还有个全黑色款:

机身表面处理从白色版本的光面变为黑色类肤质涂层,配置组合有微小的变动。

此机型的模具型号 A1181 一直沿用到 2008 年后期,2008 年北京三里屯开设了中国首家 Apple Store 直营店,因此我印象中这一代 MacBook 应该是很多国内数码社区中爱好者们首次接触到的型号。

2008.1 MacBook Air

「世界最薄笔记本」

不需要解释太多,我们现在看到的 Air 其实是 2010 年第二代的外形,而这时才是初代机。

在笔记本电脑界首次采用 Unibody 一体成型制造工艺,阳极氧化铝材质。

搭载 1.6/1.8 GHz Core 2 Duo 双核处理器,仅重约 1.36 kg,2 GB RAM,以及 13.3 英寸 1280*800 LED 背光镜面显示屏。

取消光驱、Modem、音频输入等接口,保留了极为简洁的布局:

(左侧仅有电源,右侧所有接口由活动门覆盖,包含耳机、USB 2.0 以及 Micro DVI 接口)

搭载全尺寸背光键盘(塑料 MacBook 键盘无背光),搭载红外遥控,首次搭载支持多点触控手势的单键触控板。

最初可选 80 GB 4200 转机械硬盘(1.8 英寸,尺寸规格同 iPod classic)或 64 GB 固态硬盘。

在当时的发布会中乔布斯将 Air 定位为 「wireless machine」,实际上也确实具备强悍的无线连接能力,全系标配支持 WI-Fi 802.11a/b/g/n + 蓝牙 2.1 EDR 的 AirPort Extreme 无线网卡。

为了解决在当时部分软件还需要使用光驱安装的问题,Mac OS X 提供了沿用至今的「远程光盘(Remote Disc)」功能,即在有光驱的电脑(支持 Windows)中安装苹果的共享软件后,光驱便加入到局域网共享中,处在同一局域网里的 Air 在对方同意使用光驱共享后,可以无线访问被共享光驱中正在读取的光盘数据。

该功能具体的使用方法请参考:https://support.apple.com/zh-cn/HT203973

2008.10 Unibody MacBook / MacBook Pro

自此开始苹果全线笔记本产品均使用 Unibody 一体成型工艺以及阳极氧化铝材质,且外观风格延续至今。

使用这一风格,型号为 A1286 模具的 15 英寸 MacBook Pro 涵盖了 2008 年 - 2012 年中的所有不同配置,跨度相当大。

使用这一风格,型号为 A1297 模具的 17 英寸 MacBook Pro 在 2011 年末期款后被取消。

使用这一风格,型号为 A1278 模具的 13 英寸 MacBook 成为了现在 13 英寸 MacBook Pro 的前身。(来自 Mactracker)

你说不定还会在闲鱼上面见到它们冒充着新款苹果笔记本...

并且这应该是最后一代有光驱的 MacBook Pro 模具,最后一代非 Retina 屏 MacBook Pro,用户可以更换/升级内存和硬盘,也可以使用光驱位硬盘托架。

在这一代首次启用一体化玻璃材质多点触控板。

13 英寸 A1278 铝合金 MacBook / MacBook Pro 区别(来自 Mactracker):

13 英寸铝合金 MacBook 于 2009 年 6 月停产,随后苹果在其基础上加入了 FireWire 800 火线接口、SD 卡读卡器,以及在之前的 MacBook 产品线中全线缺席的背光键盘,从而诞生了 13 英寸 MacBook Pro。

最初 13 / 15 / 17 英寸 MacBook Pro 全部搭载 Core 2 Duo 双核处理器,15 英寸从 2010 年中款开始搭载第一代双核 Core i5/i7 处理器(最高 2.8 GHz i7 M640),并在 2011 年早期款开始升级到第二代四核 Core i7 处理器,取消 i5 选项(当时最高可选 2.3 GHz i7 2820QM),17 英寸 MacBook Pro 截止停产最高可选第二代四核 2.5 GHz i7 2860QM 处理器。

最初 15 / 17 英寸 MacBook Pro 同时搭载 NVIDIA Geforce 9400M 和 9600M GT (显存 256 / 512 MB)独立显卡,并且允许用户自行切换使用其中的任意一个,而 13 英寸只有 9400M 独立显卡,这之后的 15 / 17 英寸 MacBook 搭载 NVIDIA GT 330M 独立显卡。

2011 年初 13 英寸 MacBook Pro 取消独立显卡变为纯核显驱动,15 英寸开始分别搭载 AMD Radeon HD 6750M/6770M 独立显卡,配合 512 MB/1 GB GDDR5 显存,核显使用共享显存,17 英寸使用 HD6770M 1 GB 独立显卡,此外这一代 MacBook Pro 开始具备雷电接口。

13 英寸版本均搭载原生分辨率 1280*800 的 LED 背光 TN 镜面显示屏。

15 英寸版本默认搭载原生分辨率 1440*900 的 TN 镜面显示屏,可以选装原生分辨率为 1680*1050 的 TN 雾面显示屏,选装屏幕具有观感近似现款 MacBook Air 的银色金属边框,如下图所示:

17 英寸版本搭载原生分辨率 1900*1200 的镜面显示屏,可选防眩光。

2010.5 Unibody Polycarbonate MacBook

模具型号 A1342,采用一体成型工艺,聚碳酸酯材质。

有个比较偶然的机会我好像摸到过这机器(外壳层面),一整个底面全是橡胶材质的设计十分大胆。

拆卸底面后用户可更换/升级内存和硬盘,且可以使用光驱位硬盘托架。

搭载双核 2.4 GHz Core 2 Duo P8600 处理器,13 英寸原生分辨率 1280*800 LED 背光 TN 显示屏,以及 NVIDIA Geforce 320M 独立显卡。

触控板相较之前的 A1181 升级到一体化多点触控板,取消了红外接收器,键盘无背光,也不再提供黑色款。

2010.10 2nd-Gen MacBook AIr

我们如今能看到的 MacBook Air 仍然差不多是这个样子,只有很微小的差异。

首次提供 11 英寸机型可选。

13 英寸机型原生显示分辨率提升到 1440*900,沿用至现款 Air;11 英寸机型原生显示分辨率为 1366*768。

同样使用之前出现过的一体化玻璃材质多点触控板,沿用至现款 Air。

首次废除机械硬盘选项,全系列标配闪存存储,可能是最早只提供纯固态的笔记本产品线。

最初搭载 NVIDIA Geforce 320M 独立显卡,后变为纯核显。

2011 年中款开始 11 / 13 英寸均搭载雷电接口,并且加回了之前缺失的键盘背光,蓝牙版本从 2.1 + EDR 升级到 4.0。

最初搭载双核 Core 2 Duo 低压处理器,2011 年中款开始搭载双核 Core i5/i7 低压处理器。

2013 年中款开始支持 Wi-Fi 802.11ac 标准,固态硬盘由 SATA 接口变为 x2 带宽的 PCIe 接口,速度更快。

这一代官方介绍视频中 Phil Schiler 解释了 MacBook 为何一直没有采用触摸屏的原因:

https://www.bilibili.com/video/av914019

(苹果在当时认为,手臂悬空操作屏幕体验不佳)

斯人已逝

2013 年我去了人生第一家 Apple Store 直营店(成都万象城)转了一圈,顺手摸了摸,所以下面的机器我或多或少就有点主观印象了。

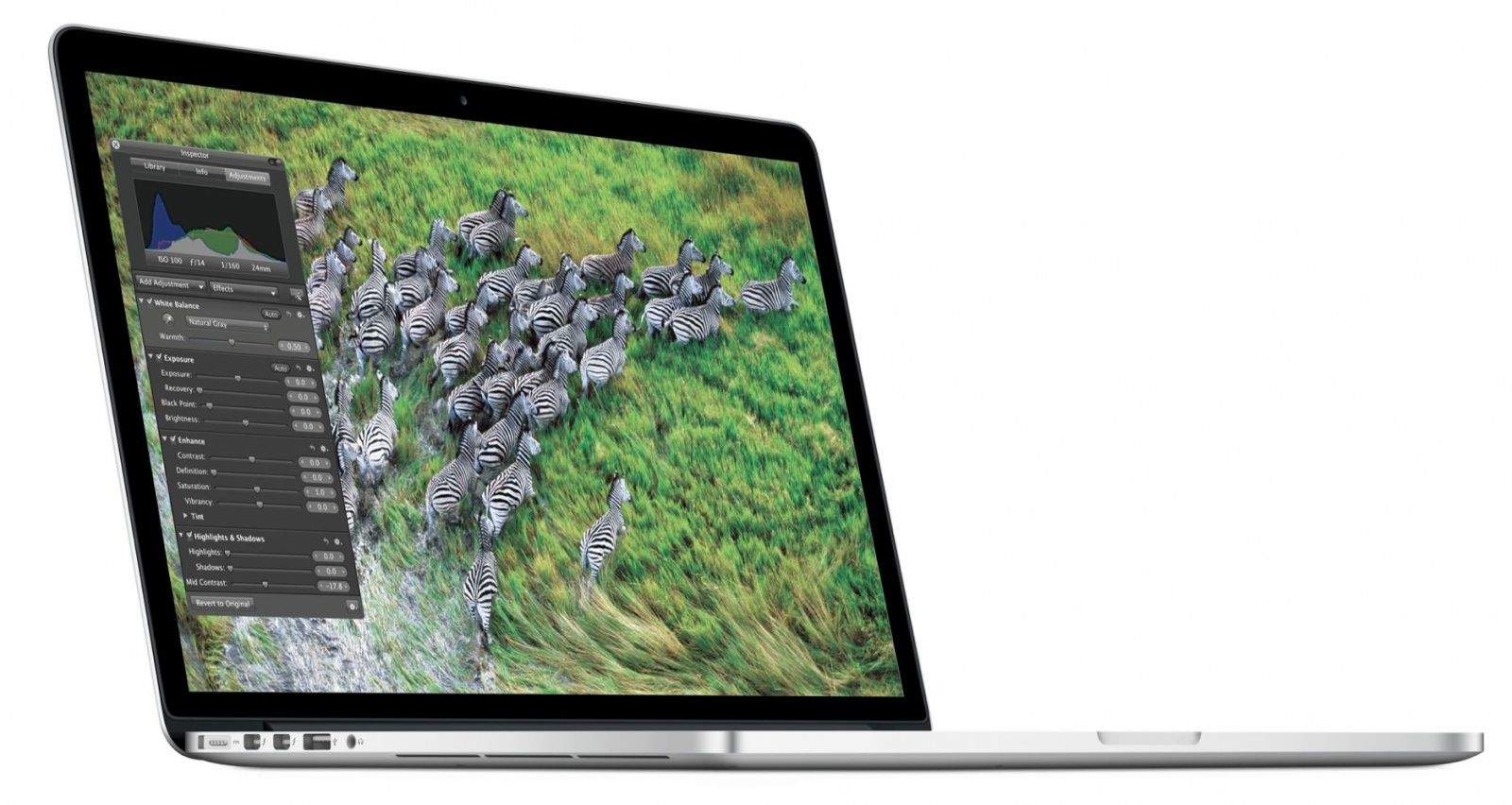

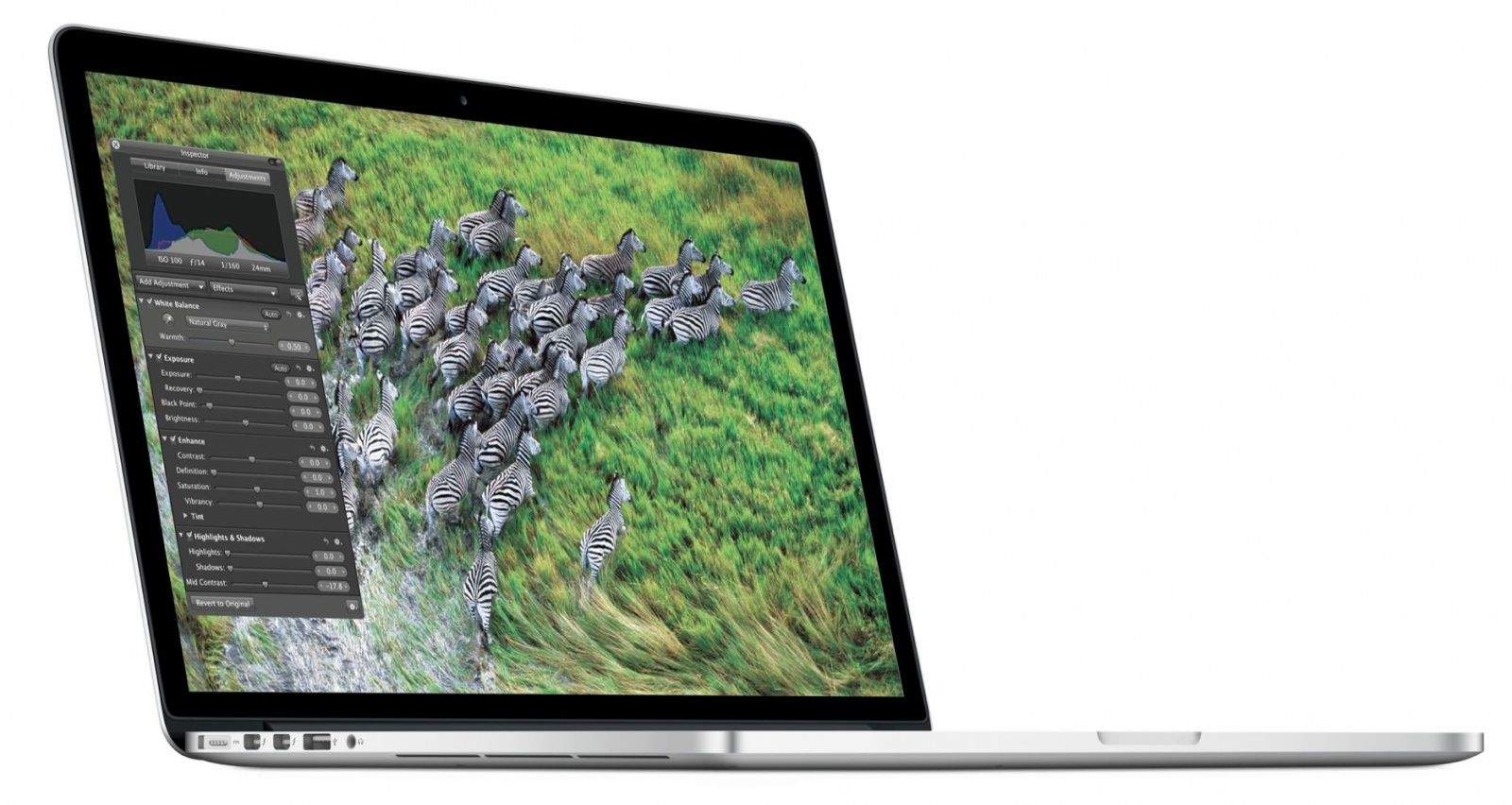

2012.6 Retina MacBook Pro 15”

2012.10 Retina MacBook Pro 13”

最初只提供 15 英寸机型,2012 年后期 13 英寸也进入了 Retina 的世界。

在当时的发布会上被钦定为前代 Unibody 机型的下一代产品。

搭载 15 英寸 2880*1800 / 13 英寸 2560*1600 Retina IPS 镜面显示屏,几乎完整覆盖 sRGB 色域,Mac OS X 也有了与之配合良好的高分辨率显示优化。

15 英寸厚度约 18.03mm,相较前代产品薄 1/4,约 2.02 kg 的重量也使其成为了当时最轻的 MacBook Pro。

13 英寸重量约 1.62 kg。

用户不再能够自行更换/升级 RAM。

15 英寸最初可选配最高 2.7 GHz 主频的 i7 3820QM 四核标准电压处理器,模具型号 A1398 沿用至 2015 年中期款,此时可选最高 2.8 GHz 主频的 i7 4980HQ 四核标准电压处理器。

13 英寸最初搭载 2.5 GHz i5 3210M / 2.9GHz i7 3520M 双核处理器,由 2013 年后期开始搭载 2.4 GHz i5 4258U/2.6 GHz i5 4288U,以及 2.8 GHz i7 4558U 双核低压处理器,截止 2015 年早期款搭载 2.7 GHz i5 5257U / 2.9 GHz i5 5287U 以及 3.1 GHz i7 5557U 双核低压处理器。

15 英寸最初搭载 NVIDIA Geforce GT 650M 1 GB 独立显卡,2015 年中期款变为 AMD Radeon R9 M370X 2 GB 独立显卡,可选纯核显。

2013 年后期版本 15 英寸开始使用速度更快的 x4 带宽接口 PCIe 固态硬盘,代替之前的 SATA。

相较一般核显性能更强的 Iris 核芯显卡在这一代开始出现。

2015 年早期版本 13 英寸开始引入 Force Touch 压感触控板。

2015.4 The New MacBook

这是最为轻薄的 MacBook,也是舍弃最多的 MacBook,还是一个存在地位可能被 iPad Pro 侵占的 MacBook。

虽然还是那个名字,但它已经不再是曾经代表最入门以及适用人群最广的那个系列了,与 MacBook Pro 相似的价位使其本身不高的性价比显得更低了一截。

Logo 不会发光(手动滑稽)

整机仅重约 920g,搭载 12 英寸原生分辨率 2304*1440 的 Retina IPS 显示屏,无风扇设计。

最初搭载默认主频 1.1 - 1.3 GHz 的 Core-M 5Y31/5Y51/5Y71 双核处理器,2017 年版本搭载默认主频 1.2 GHz Core m3-7Y32 / 1.3 GHz i5 7Y54 / 1.4 GHz i7 7Y75 双核处理器,这一类型处理器常见于 Windows 二合一平板产品中,板载 8 GB RAM 不可拆卸,板载 NVMe (x2 PCIe)接口闪存存储,不可拆卸。

搭载梯形内置电池,官方宣传可提供最高 10 小时无线网页浏览续航时间。

首次使用至今争议极大的蝶式键盘,取代了原有剪刀脚结构,按键触发更轻更稳,但键程极短,背光结构修改为每个按键下单 LED 照明以减少按键缝隙间的漏光。

整机仅有一个 USB Type-C 接口和另一个 3.5mm 耳机接口,MagSafe 磁性充电接口被取消。

2016 款开始新增玫瑰金色可选。

2016.10 The New MacBook Pro

我的第一台 + 现役 Mac 在这

上 13 英寸,下 15 英寸。

过于激进的变化,甚至令我怀念起了上代的某些设计,但我又没长期的用过上代。

不过,变化也有好的一面,就算不用「辩证法」。

外形设计采取了和 New MacBook 相同的全金属设计,合盖状态下除了脚垫让人找不到塑料的存在,还有同样不会发光的 Logo,散热出风口位置从屏轴改到了后方。

13 英寸搭载原生分辨率 2500*1600,15 英寸搭载原生分辨率 2880*1800 的 Retina IPS 镜面显示屏,均能覆盖 DCi P3 色域,同时防眩光涂层和 500 cd/m2 的亮度足以保证阳光下的可视性。

2017 款 CPU 由此前的第六代 Skylake 架构升级到第七代 Kaby Lake 架构,仍然保持仅 15 英寸机型配置标准电压 CPU 且可选安装独立显卡。15 英寸机型独立显卡最高由 AMD Radeon Pro 460 4 GB GDDR5 升级到现款的 AMD Radeon Pro 560 4 GB GDDR5。

采用第二代蝶式键盘,据说键程有所增加,个人感觉比起当时摸 2015 New MacBook 那种完全「怼钢板」的体验要稍微好一点,然而目前却面临结构缺陷导致的质量问题,足以令人开始考虑买不买 AC+(AppleCare)。

触摸板比 2015 款面积大幅提升且支持 Force Touch。

Touch Bar 从硬件上来说是一个运行 watchOS 的设备,显示分辨率为 2170*60,OLED 材质,十点触控。在系统中按 command+shift+6 组合键可以截 Touch Bar 的图,安装 Windows 后(我见别人装过)显示的内容相当于原有的功能键,且似乎只能显示为功能键(按住 fn 后显示为 F1-F12,macOS 下可以切换默认显示)。

从我个人的体验来看,Photoshop、Illustrator 支持 Touch Bar 操作,Lightroom 不支持,MS Office 支持,简单来讲感觉它离提高效率还有很长一段距离(比如说在 Photoshop 下仅支持图层样式和画笔的基础设定,回溯操作不如使用动作面板直观),但有些时候却可以显著降低某一程序的上手难度,特别是在不熟悉键盘快捷键的前提下。

仅 Touch Bar 机型内置 Touch ID 指纹识别,速度和准确性总体令人满意且远好于 iPad mini 4 搭载的第一代 Touch ID。

Touch Bar 显示细腻程度相比屏幕本身还是有一定距离的,能够看出像素点的存在。

我遇到个比较麻烦的小 Bug 是 Safari 的标签页预览,缩略图有时在关闭标签页后还在那里占用一个位置,需要退出 Safari 后才能恢复。

Touch Bar 虽然也有一些高级玩法,然而我感觉在这个辅助输入设备上并玩不出什么花样,所以没深究。

这一代在重量上的减轻对我来说可以部分抵消全 Type-C 必备转接器的不便,尤其是 13 英寸机型只有 1.37 kg 的重量,已经完全盖过了一度属于 MacBook Air 的那份风头。

Type-C 未来的用途我还是比较看好的,何况现在相关配件的价格也比 2016 年感觉稍微降了一些,算上华强北的话,而 Type-C 的承载能力可以使得一个接口带动更多设备,使有线环境更加整洁,同样最直观的还有一点就是插入任意一个接口(除了 3.5mm)都能开始充电,还不分正反。

被人指责的原因也在于老接口仍然能够满足用户的需求,新接口在性能上没有拉开明显的差距,所以取消几乎所有旧接口的行为过于激进。

作为手头有个入门相机的摄(zhuang)影(bi)爱好者,我对去掉 SD 卡槽感到不愉快;然后我是真的怀念说没就没的 MagSafe,它至今也是个很人性化并领先同行的设计。

13 寸无 Touch Bar / 有 Touch Bar 的几点区别:

(差价会令人陷入纠结,我觉得为此纠结的人也许早就知道这些了)

用拆机图说会好解释点:

左侧:13” 有 Touch Bar

右侧:13” 无 Touch Bar

下方:说了和没说似的

Touch Bar 13” :

- 双风扇

- (这不用拆都能看出来)多了两个 Type-C 雷电 3 接口

- TDP 28W 的低压双核 CPU(2017: 默认主频 3.1 / 3.3 GHz i5 7267U/7287U,或默认主频 3.5 GHz i7 7567U)

- 49.2 Wh 内置电池

- 主控和闪存分散放置在主板的不同位置上,组成 SSD,具体可以参考 iFixit 拆解有元器件解析

无 Touch Bar 13”:

- 单风扇

- TDP 15W 的低压双核 CPU(2017: 默认主频 2.3 GHz i5 7360U / 默认主频 2.5 GHz i7 7660U)

- 可拆卸扬声器和 SSD,但 SSD 使用专用接口

- 54.5 Wh 内置电池,配合更低功耗的 CPU 续航会好于带 Touch Bar 版本

注意点:

- 13 英寸带 Bar 机型右侧的雷电 3 接口 PCIe 带宽不是全速(也有人说是雷电 2 的速率),左侧则能跑满全速

- 两者基本都不存在升级空间,内存为板载

我个人是出于双风扇和有 Touch ID 选了带 Bar 版本,现在想来是后者占主要原因,懒得输密码。

无 Touch Bar 版本 13 英寸机型被很多人揣测为 MacBook Air 的替代品,但 Air 现今相对的低价位(还有保留传统接口的设计)让这个目标落了空。

这一代 MacBook Pro 的电池容量相较上代有所缩减,也没有应用 12 英寸 MacBook 的梯形电池技术增加体积,因此个人认为偏重续航能力的用户选择无 Bar 版本会更合适。

带 Bar 版本的续航用下来感觉离官方标称的 10 小时还很有一段距离,甚至让我强行把默认浏览器从 Chrome 换成了 Safari(第二个原因是为了用连续互通,此外 Safari 用起来真的掉电更慢)。

关于 CPU 性能之类我还了解的不足,在此表示还需恶补一些基础知识,所以具体部分就略过了。

---

尾巴

写点这种搬运为主,评论为辅的东西一直都是我的梦想,加上很早以前常看 FView,所以在节标题上致敬一次。

《乔布斯传》中提到过,在苹果刚成立的时期,当时作为天使投资人的 Mike Markkula 曾经强调过这样一个类似观点:

“...that you should never start a company with the goal of getting rich. Your goal should be making something you believe in and making a company that will last."

你不应该把变得富裕作为开设公司的目标,你的目标是创建一家可持续的公司,以及做你所相信着的事务。

Mac 曾经的宣传语将自己定位到了「The computer for the rest of us」,也就是为了「其他人」而存在的电脑,它们并非全方位优秀,有时也不是单方面的最佳,我们却能清晰的看出它是谁,以及它相信着什么样的东西。

而它依然,且仍将持续存在着,你有时也会对它失望,为它偏离发展方向而有点愤怒,但是你仍然不会忘记它是谁,可喜的是它自己几乎也记得。

实际上,一直知道并贯彻着自己理念的 Mac,背靠苹果强大的品牌影响力,曾经也不断的启发着整个计算机世界,乃至当它也变为 PC 硬件架构的时候亦启发着整个 PC 世界,例如 MacBook Air 的成功催生了英特尔推出「超极本」概念,让这一概念下的轻薄 Windows 笔记本与 MacBook Air 产品素质平齐,以至到现在其中的顶尖产品超过了取代者环伺、久未更新的 Air。

深究起来,苹果在很多领域并非开拓者,但它经常是最佳的整合者之一,它的整合能力甚至可以让自己的用户形成路径依赖(例如 OS X Yosemite 推出的连续互通功能,让「苹果全家桶」真正成为了一个整体生态而不是调侃用语),足可令领略这一切的人感到崇敬,并且这个整合者在另一些领域还有着开拓的能力,使崇敬的人又生出一点轻微的恐惧。

WWDC 2018 没有推出硬件产品让包括我在内的人感到很失望,macOS 似乎越来越像 iOS 的感觉让一些人也感到很失望,但幸好它还没忘记自己是谁,或者说是被 1998 年的乔布斯找回来的「谁」。

略显油腻强装文艺部分完结之后,整个系列到此结束,感谢读者愿意发掘的耐心,并真心欢迎提意见,骂两句也可以。

https://www.lundao.com/article/513

在完全没摸过一台机器的情况下扯这么长,我也服了我自己。

仍然很长很流水账,图还是多,以上。

主参考资料同上篇:Wikipedia,Mactracker

今年是 iMac 20 周年及 MacBook Air 十周年。

---

前言

2005 年苹果放弃继续使用 PowerPC 架构,转换到了与 PC 相同的 Intel x86 架构,如上篇所提到。

2006 年苹果发布 Boot Camp 软件,为 Mac 安装 Windows 提供了官方驱动支持,从此天朝电脑城的奸商们又多了个收费项目。

这时候的产品定位体系大约是这样:

当 Mac 与 PC 不再有根本性的硬件差异后,保持体验的优势成为了一个更难的课题,那么具体苹果拿出了怎样的解决方案,就从下文开始。

除了目前我手头的 2017 13 MBP 带 Bar 之外,下面的机器撑死也就在体验店里面摸过,所以欢迎挑错。

---

乔布斯还活着的时候

2006.1 MacBook Pro

首款使用 Intel 处理器的苹果笔记本电脑

PowerBook 正式退出历史舞台。

沿用了 PowerBook G4 的外形设计(以及模具),搭载 Core Duo (后期 Core 2 Duo)双核处理器及 ATI Mobility Radeon X1600 显卡,也是苹果首款双核笔记本,官方宣传其性能达到前代铝合金 PowerBook G4 的 4-5 倍。

提供 15 及 17 英寸机型。

取消了 Modem 接口,增加内置 iSight 摄像头以及红外遥控功能,Mac OS X 中有对应的 Front Row 操作界面可供使用(相当于 Windows Media Center)。

首次搭载磁性充电接口 MagSafe

触摸板支持双指滚动

2006.5 MacBook

iBook 正式退出历史舞台,自此苹果消费级笔记本也转向了 Intel 处理器。

仅提供 13 英寸机型,原生显示分辨率为 1280*800,搭载 Core Duo / Core 2 Duo 处理器以及 Intel GMA 950 / X3100 集成显卡,共享显存。

启用了完全重新设计的外观,取消了锁定合盖状态的机械结构,不完全拆卸的情况下可以升级/更换内存以及硬盘。

内置 AirPort Extreme 无线网卡,并在后期机型中升级到 Wi-Fi 802.11a/b/g/n 标准支持(最初为 802.11b/g)。

搭载红外遥控及 iSight 摄像头,最高可选 SuperDrive CD/DVD 刻录光驱。

它还有个全黑色款:

机身表面处理从白色版本的光面变为黑色类肤质涂层,配置组合有微小的变动。

此机型的模具型号 A1181 一直沿用到 2008 年后期,2008 年北京三里屯开设了中国首家 Apple Store 直营店,因此我印象中这一代 MacBook 应该是很多国内数码社区中爱好者们首次接触到的型号。

2008.1 MacBook Air

「世界最薄笔记本」

不需要解释太多,我们现在看到的 Air 其实是 2010 年第二代的外形,而这时才是初代机。

在笔记本电脑界首次采用 Unibody 一体成型制造工艺,阳极氧化铝材质。

搭载 1.6/1.8 GHz Core 2 Duo 双核处理器,仅重约 1.36 kg,2 GB RAM,以及 13.3 英寸 1280*800 LED 背光镜面显示屏。

取消光驱、Modem、音频输入等接口,保留了极为简洁的布局:

(左侧仅有电源,右侧所有接口由活动门覆盖,包含耳机、USB 2.0 以及 Micro DVI 接口)

搭载全尺寸背光键盘(塑料 MacBook 键盘无背光),搭载红外遥控,首次搭载支持多点触控手势的单键触控板。

最初可选 80 GB 4200 转机械硬盘(1.8 英寸,尺寸规格同 iPod classic)或 64 GB 固态硬盘。

在当时的发布会中乔布斯将 Air 定位为 「wireless machine」,实际上也确实具备强悍的无线连接能力,全系标配支持 WI-Fi 802.11a/b/g/n + 蓝牙 2.1 EDR 的 AirPort Extreme 无线网卡。

为了解决在当时部分软件还需要使用光驱安装的问题,Mac OS X 提供了沿用至今的「远程光盘(Remote Disc)」功能,即在有光驱的电脑(支持 Windows)中安装苹果的共享软件后,光驱便加入到局域网共享中,处在同一局域网里的 Air 在对方同意使用光驱共享后,可以无线访问被共享光驱中正在读取的光盘数据。

该功能具体的使用方法请参考:https://support.apple.com/zh-cn/HT203973

2008.10 Unibody MacBook / MacBook Pro

自此开始苹果全线笔记本产品均使用 Unibody 一体成型工艺以及阳极氧化铝材质,且外观风格延续至今。

使用这一风格,型号为 A1286 模具的 15 英寸 MacBook Pro 涵盖了 2008 年 - 2012 年中的所有不同配置,跨度相当大。

使用这一风格,型号为 A1297 模具的 17 英寸 MacBook Pro 在 2011 年末期款后被取消。

使用这一风格,型号为 A1278 模具的 13 英寸 MacBook 成为了现在 13 英寸 MacBook Pro 的前身。(来自 Mactracker)

你说不定还会在闲鱼上面见到它们冒充着新款苹果笔记本...

并且这应该是最后一代有光驱的 MacBook Pro 模具,最后一代非 Retina 屏 MacBook Pro,用户可以更换/升级内存和硬盘,也可以使用光驱位硬盘托架。

在这一代首次启用一体化玻璃材质多点触控板。

13 英寸 A1278 铝合金 MacBook / MacBook Pro 区别(来自 Mactracker):

13 英寸铝合金 MacBook 于 2009 年 6 月停产,随后苹果在其基础上加入了 FireWire 800 火线接口、SD 卡读卡器,以及在之前的 MacBook 产品线中全线缺席的背光键盘,从而诞生了 13 英寸 MacBook Pro。

最初 13 / 15 / 17 英寸 MacBook Pro 全部搭载 Core 2 Duo 双核处理器,15 英寸从 2010 年中款开始搭载第一代双核 Core i5/i7 处理器(最高 2.8 GHz i7 M640),并在 2011 年早期款开始升级到第二代四核 Core i7 处理器,取消 i5 选项(当时最高可选 2.3 GHz i7 2820QM),17 英寸 MacBook Pro 截止停产最高可选第二代四核 2.5 GHz i7 2860QM 处理器。

最初 15 / 17 英寸 MacBook Pro 同时搭载 NVIDIA Geforce 9400M 和 9600M GT (显存 256 / 512 MB)独立显卡,并且允许用户自行切换使用其中的任意一个,而 13 英寸只有 9400M 独立显卡,这之后的 15 / 17 英寸 MacBook 搭载 NVIDIA GT 330M 独立显卡。

2011 年初 13 英寸 MacBook Pro 取消独立显卡变为纯核显驱动,15 英寸开始分别搭载 AMD Radeon HD 6750M/6770M 独立显卡,配合 512 MB/1 GB GDDR5 显存,核显使用共享显存,17 英寸使用 HD6770M 1 GB 独立显卡,此外这一代 MacBook Pro 开始具备雷电接口。

13 英寸版本均搭载原生分辨率 1280*800 的 LED 背光 TN 镜面显示屏。

15 英寸版本默认搭载原生分辨率 1440*900 的 TN 镜面显示屏,可以选装原生分辨率为 1680*1050 的 TN 雾面显示屏,选装屏幕具有观感近似现款 MacBook Air 的银色金属边框,如下图所示:

17 英寸版本搭载原生分辨率 1900*1200 的镜面显示屏,可选防眩光。

2010.5 Unibody Polycarbonate MacBook

模具型号 A1342,采用一体成型工艺,聚碳酸酯材质。

有个比较偶然的机会我好像摸到过这机器(外壳层面),一整个底面全是橡胶材质的设计十分大胆。

拆卸底面后用户可更换/升级内存和硬盘,且可以使用光驱位硬盘托架。

搭载双核 2.4 GHz Core 2 Duo P8600 处理器,13 英寸原生分辨率 1280*800 LED 背光 TN 显示屏,以及 NVIDIA Geforce 320M 独立显卡。

触控板相较之前的 A1181 升级到一体化多点触控板,取消了红外接收器,键盘无背光,也不再提供黑色款。

2010.10 2nd-Gen MacBook AIr

我们如今能看到的 MacBook Air 仍然差不多是这个样子,只有很微小的差异。

首次提供 11 英寸机型可选。

13 英寸机型原生显示分辨率提升到 1440*900,沿用至现款 Air;11 英寸机型原生显示分辨率为 1366*768。

同样使用之前出现过的一体化玻璃材质多点触控板,沿用至现款 Air。

首次废除机械硬盘选项,全系列标配闪存存储,可能是最早只提供纯固态的笔记本产品线。

最初搭载 NVIDIA Geforce 320M 独立显卡,后变为纯核显。

2011 年中款开始 11 / 13 英寸均搭载雷电接口,并且加回了之前缺失的键盘背光,蓝牙版本从 2.1 + EDR 升级到 4.0。

最初搭载双核 Core 2 Duo 低压处理器,2011 年中款开始搭载双核 Core i5/i7 低压处理器。

2013 年中款开始支持 Wi-Fi 802.11ac 标准,固态硬盘由 SATA 接口变为 x2 带宽的 PCIe 接口,速度更快。

这一代官方介绍视频中 Phil Schiler 解释了 MacBook 为何一直没有采用触摸屏的原因:

https://www.bilibili.com/video/av914019

(苹果在当时认为,手臂悬空操作屏幕体验不佳)

斯人已逝

2013 年我去了人生第一家 Apple Store 直营店(成都万象城)转了一圈,顺手摸了摸,所以下面的机器我或多或少就有点主观印象了。

2012.6 Retina MacBook Pro 15”

2012.10 Retina MacBook Pro 13”

最初只提供 15 英寸机型,2012 年后期 13 英寸也进入了 Retina 的世界。

在当时的发布会上被钦定为前代 Unibody 机型的下一代产品。

搭载 15 英寸 2880*1800 / 13 英寸 2560*1600 Retina IPS 镜面显示屏,几乎完整覆盖 sRGB 色域,Mac OS X 也有了与之配合良好的高分辨率显示优化。

15 英寸厚度约 18.03mm,相较前代产品薄 1/4,约 2.02 kg 的重量也使其成为了当时最轻的 MacBook Pro。

13 英寸重量约 1.62 kg。

用户不再能够自行更换/升级 RAM。

15 英寸最初可选配最高 2.7 GHz 主频的 i7 3820QM 四核标准电压处理器,模具型号 A1398 沿用至 2015 年中期款,此时可选最高 2.8 GHz 主频的 i7 4980HQ 四核标准电压处理器。

13 英寸最初搭载 2.5 GHz i5 3210M / 2.9GHz i7 3520M 双核处理器,由 2013 年后期开始搭载 2.4 GHz i5 4258U/2.6 GHz i5 4288U,以及 2.8 GHz i7 4558U 双核低压处理器,截止 2015 年早期款搭载 2.7 GHz i5 5257U / 2.9 GHz i5 5287U 以及 3.1 GHz i7 5557U 双核低压处理器。

15 英寸最初搭载 NVIDIA Geforce GT 650M 1 GB 独立显卡,2015 年中期款变为 AMD Radeon R9 M370X 2 GB 独立显卡,可选纯核显。

2013 年后期版本 15 英寸开始使用速度更快的 x4 带宽接口 PCIe 固态硬盘,代替之前的 SATA。

相较一般核显性能更强的 Iris 核芯显卡在这一代开始出现。

2015 年早期版本 13 英寸开始引入 Force Touch 压感触控板。

2015.4 The New MacBook

这是最为轻薄的 MacBook,也是舍弃最多的 MacBook,还是一个存在地位可能被 iPad Pro 侵占的 MacBook。

虽然还是那个名字,但它已经不再是曾经代表最入门以及适用人群最广的那个系列了,与 MacBook Pro 相似的价位使其本身不高的性价比显得更低了一截。

Logo 不会发光(手动滑稽)

整机仅重约 920g,搭载 12 英寸原生分辨率 2304*1440 的 Retina IPS 显示屏,无风扇设计。

最初搭载默认主频 1.1 - 1.3 GHz 的 Core-M 5Y31/5Y51/5Y71 双核处理器,2017 年版本搭载默认主频 1.2 GHz Core m3-7Y32 / 1.3 GHz i5 7Y54 / 1.4 GHz i7 7Y75 双核处理器,这一类型处理器常见于 Windows 二合一平板产品中,板载 8 GB RAM 不可拆卸,板载 NVMe (x2 PCIe)接口闪存存储,不可拆卸。

搭载梯形内置电池,官方宣传可提供最高 10 小时无线网页浏览续航时间。

首次使用至今争议极大的蝶式键盘,取代了原有剪刀脚结构,按键触发更轻更稳,但键程极短,背光结构修改为每个按键下单 LED 照明以减少按键缝隙间的漏光。

整机仅有一个 USB Type-C 接口和另一个 3.5mm 耳机接口,MagSafe 磁性充电接口被取消。

2016 款开始新增玫瑰金色可选。

2016.10 The New MacBook Pro

我的第一台 + 现役 Mac 在这

上 13 英寸,下 15 英寸。

过于激进的变化,甚至令我怀念起了上代的某些设计,但我又没长期的用过上代。

不过,变化也有好的一面,就算不用「辩证法」。

外形设计采取了和 New MacBook 相同的全金属设计,合盖状态下除了脚垫让人找不到塑料的存在,还有同样不会发光的 Logo,散热出风口位置从屏轴改到了后方。

13 英寸搭载原生分辨率 2500*1600,15 英寸搭载原生分辨率 2880*1800 的 Retina IPS 镜面显示屏,均能覆盖 DCi P3 色域,同时防眩光涂层和 500 cd/m2 的亮度足以保证阳光下的可视性。

2017 款 CPU 由此前的第六代 Skylake 架构升级到第七代 Kaby Lake 架构,仍然保持仅 15 英寸机型配置标准电压 CPU 且可选安装独立显卡。15 英寸机型独立显卡最高由 AMD Radeon Pro 460 4 GB GDDR5 升级到现款的 AMD Radeon Pro 560 4 GB GDDR5。

采用第二代蝶式键盘,据说键程有所增加,个人感觉比起当时摸 2015 New MacBook 那种完全「怼钢板」的体验要稍微好一点,然而目前却面临结构缺陷导致的质量问题,足以令人开始考虑买不买 AC+(AppleCare)。

触摸板比 2015 款面积大幅提升且支持 Force Touch。

Touch Bar 从硬件上来说是一个运行 watchOS 的设备,显示分辨率为 2170*60,OLED 材质,十点触控。在系统中按 command+shift+6 组合键可以截 Touch Bar 的图,安装 Windows 后(我见别人装过)显示的内容相当于原有的功能键,且似乎只能显示为功能键(按住 fn 后显示为 F1-F12,macOS 下可以切换默认显示)。

从我个人的体验来看,Photoshop、Illustrator 支持 Touch Bar 操作,Lightroom 不支持,MS Office 支持,简单来讲感觉它离提高效率还有很长一段距离(比如说在 Photoshop 下仅支持图层样式和画笔的基础设定,回溯操作不如使用动作面板直观),但有些时候却可以显著降低某一程序的上手难度,特别是在不熟悉键盘快捷键的前提下。

仅 Touch Bar 机型内置 Touch ID 指纹识别,速度和准确性总体令人满意且远好于 iPad mini 4 搭载的第一代 Touch ID。

Touch Bar 显示细腻程度相比屏幕本身还是有一定距离的,能够看出像素点的存在。

我遇到个比较麻烦的小 Bug 是 Safari 的标签页预览,缩略图有时在关闭标签页后还在那里占用一个位置,需要退出 Safari 后才能恢复。

Touch Bar 虽然也有一些高级玩法,然而我感觉在这个辅助输入设备上并玩不出什么花样,所以没深究。

这一代在重量上的减轻对我来说可以部分抵消全 Type-C 必备转接器的不便,尤其是 13 英寸机型只有 1.37 kg 的重量,已经完全盖过了一度属于 MacBook Air 的那份风头。

Type-C 未来的用途我还是比较看好的,何况现在相关配件的价格也比 2016 年感觉稍微降了一些,算上华强北的话,而 Type-C 的承载能力可以使得一个接口带动更多设备,使有线环境更加整洁,同样最直观的还有一点就是插入任意一个接口(除了 3.5mm)都能开始充电,还不分正反。

被人指责的原因也在于老接口仍然能够满足用户的需求,新接口在性能上没有拉开明显的差距,所以取消几乎所有旧接口的行为过于激进。

作为手头有个入门相机的摄(zhuang)影(bi)爱好者,我对去掉 SD 卡槽感到不愉快;然后我是真的怀念说没就没的 MagSafe,它至今也是个很人性化并领先同行的设计。

13 寸无 Touch Bar / 有 Touch Bar 的几点区别:

(差价会令人陷入纠结,我觉得为此纠结的人也许早就知道这些了)

用拆机图说会好解释点:

左侧:13” 有 Touch Bar

右侧:13” 无 Touch Bar

下方:说了和没说似的

Touch Bar 13” :

- 双风扇

- (这不用拆都能看出来)多了两个 Type-C 雷电 3 接口

- TDP 28W 的低压双核 CPU(2017: 默认主频 3.1 / 3.3 GHz i5 7267U/7287U,或默认主频 3.5 GHz i7 7567U)

- 49.2 Wh 内置电池

- 主控和闪存分散放置在主板的不同位置上,组成 SSD,具体可以参考 iFixit 拆解有元器件解析

无 Touch Bar 13”:

- 单风扇

- TDP 15W 的低压双核 CPU(2017: 默认主频 2.3 GHz i5 7360U / 默认主频 2.5 GHz i7 7660U)

- 可拆卸扬声器和 SSD,但 SSD 使用专用接口

- 54.5 Wh 内置电池,配合更低功耗的 CPU 续航会好于带 Touch Bar 版本

注意点:

- 13 英寸带 Bar 机型右侧的雷电 3 接口 PCIe 带宽不是全速(也有人说是雷电 2 的速率),左侧则能跑满全速

- 两者基本都不存在升级空间,内存为板载

我个人是出于双风扇和有 Touch ID 选了带 Bar 版本,现在想来是后者占主要原因,懒得输密码。

无 Touch Bar 版本 13 英寸机型被很多人揣测为 MacBook Air 的替代品,但 Air 现今相对的低价位(还有保留传统接口的设计)让这个目标落了空。

这一代 MacBook Pro 的电池容量相较上代有所缩减,也没有应用 12 英寸 MacBook 的梯形电池技术增加体积,因此个人认为偏重续航能力的用户选择无 Bar 版本会更合适。

带 Bar 版本的续航用下来感觉离官方标称的 10 小时还很有一段距离,甚至让我强行把默认浏览器从 Chrome 换成了 Safari(第二个原因是为了用连续互通,此外 Safari 用起来真的掉电更慢)。

关于 CPU 性能之类我还了解的不足,在此表示还需恶补一些基础知识,所以具体部分就略过了。

---

尾巴

写点这种搬运为主,评论为辅的东西一直都是我的梦想,加上很早以前常看 FView,所以在节标题上致敬一次。

《乔布斯传》中提到过,在苹果刚成立的时期,当时作为天使投资人的 Mike Markkula 曾经强调过这样一个类似观点:

“...that you should never start a company with the goal of getting rich. Your goal should be making something you believe in and making a company that will last."

你不应该把变得富裕作为开设公司的目标,你的目标是创建一家可持续的公司,以及做你所相信着的事务。

Mac 曾经的宣传语将自己定位到了「The computer for the rest of us」,也就是为了「其他人」而存在的电脑,它们并非全方位优秀,有时也不是单方面的最佳,我们却能清晰的看出它是谁,以及它相信着什么样的东西。

而它依然,且仍将持续存在着,你有时也会对它失望,为它偏离发展方向而有点愤怒,但是你仍然不会忘记它是谁,可喜的是它自己几乎也记得。

实际上,一直知道并贯彻着自己理念的 Mac,背靠苹果强大的品牌影响力,曾经也不断的启发着整个计算机世界,乃至当它也变为 PC 硬件架构的时候亦启发着整个 PC 世界,例如 MacBook Air 的成功催生了英特尔推出「超极本」概念,让这一概念下的轻薄 Windows 笔记本与 MacBook Air 产品素质平齐,以至到现在其中的顶尖产品超过了取代者环伺、久未更新的 Air。

深究起来,苹果在很多领域并非开拓者,但它经常是最佳的整合者之一,它的整合能力甚至可以让自己的用户形成路径依赖(例如 OS X Yosemite 推出的连续互通功能,让「苹果全家桶」真正成为了一个整体生态而不是调侃用语),足可令领略这一切的人感到崇敬,并且这个整合者在另一些领域还有着开拓的能力,使崇敬的人又生出一点轻微的恐惧。

WWDC 2018 没有推出硬件产品让包括我在内的人感到很失望,macOS 似乎越来越像 iOS 的感觉让一些人也感到很失望,但幸好它还没忘记自己是谁,或者说是被 1998 年的乔布斯找回来的「谁」。

略显油腻强装文艺部分完结之后,整个系列到此结束,感谢读者愿意发掘的耐心,并真心欢迎提意见,骂两句也可以。

Timeline of MacBook ·上篇

图片不会少,请注意。

推荐辅助阅读知乎专栏:

https://zhuanlan.zhihu.com/classicMac

老Mac与MacOS收藏

这里面会包含某些我完全没接触过的 PowerPC Mac 机型的实际使用体验,而且算上作者的年龄,真的是后生可畏。

主参考资料:Wikipedia、Mactracker

---

前言

我无聊的时候有个想法,觉得任何事物的演进都有一条时间线,然后更加无聊的时候想到把这个时间线整理出来估计还行,也算给论道活跃一个微小的气氛。

并且这回我在任性的啃了把老以后,总算有机器了:

- 目前是 2017 13" MacBook Pro 带 Touch Bar 256 GB / i5-7267U 3.1 GHz 非国行用户,没定制选项,没买 AC+

- 然而,这篇文章是用外接了显示器及键盘的黑苹果写的(准确的说是 XPS 15 9550 / i5 6300HQ+FHD / 10.13.5,更换过网卡及 SSD,macOS 下独显无驱动不可用,核显输出,外接显示器 VGA 1440*900)

- 我刚好先摸到这个黑果上头,就顺势开始打字装*了

此外,我是先从喜欢 OS X Aqua 默认主题的设计风格才开始了解苹果生态体系的存在,这里要感谢国内各大 Windows 美化资源站的高仿 Mac 方案,它们让我很长一段时间的 Windows XP (还特么是盗版)桌面如下图:

因此我在没有设备的很长一段时间都觉得 Mac 是图形界面 UI/UX 的标杆,即使只用来刷贴吧(手动滑稽),也就是所谓的「粉丝滤镜」。

表明立场虽然是个坏习惯,但为了凑字数或者说是装作「认真」,还是得来一套的。

下边开始正文,出场顺序大致参考:

https://www.bilibili.com/video/av6851425

MacBook Pro - Reveal

即 2016 款 MacBook Pro 发布时官方播放的出场动画

---

早期(乔布斯回归前)

很惭愧,我没接触过任何一部 PowerPC 架构的 Mac 笔记本,因此下面写的爱信不信,有错欢迎指出。

1989.9.20 Macintosh Portable

苹果首台以电池驱动的 Macintosh,真正意义上的首款「苹果笔记本」。

被列入所谓的「苹果十大失败产品」之一。

1991.10 Macintosh PowerBook 100(系列)

由索尼参与设计并代工,PowerBook 始祖机型。

奠定了之后所有笔记本电脑的 C 面布局,在当时是业内首个提供掌托设计的笔记本电脑。

1991.10 Macintosh PowerBook 500(系列)

被维基百科认为是首款搭载立体声扬声器、触摸板及以太网的笔记本电脑产品线。

触摸板代替了之前的轨迹球,发挥鼠标的作用。它现在也是几乎每个笔记本的标配。

备注:Mac 从最初到 2005 年推出首款多按键鼠标 Mighty Mouse 开始,标准设计中一直都是单键鼠标,control + 鼠标按键大致等同于现在的「右键」,可以呼出相同的上下文菜单,此操作保留至今。

作为对比与参考,同样被视作经典的 ThinkPad TrackPoint 指点杆操作方式中,长期以来并不包含触摸板硬件:

以上几款机型除最早的 Macintosh Portable 外,在前文提到的 MacBook Pro 官方开场宣传视频中也有出现,想必苹果自己也认为这是几款具有历史意义的产品。

官方宣传中的出场顺序同样也是 Macintosh PowerBook 100 -> Macintosh PowerBook 500。

在我印象里看过的国内外文本中「前乔布斯」时代是一个产品线繁杂而平庸的时期,还有 Newton 这样的失败产品,所以当我后来查出这些产品的存在时还是有点惊讶,它们的设计也可以说是奠定了一部分现代笔记本电脑的基础,值得进入历史的里程碑。

之后当那个创造苹果的人回到他应有的位置之后,他顺手就改变了苹果。

PowerPC G3/G4 架构时期

这一部分产品基本上就开始有乔布斯的烙印了。

印象深刻的是乔布斯大幅度简化了苹果的产品线,并把产品大致定位在如下图所示的四个象限:

1998.3 PowerBook G3(系列)

根据维基百科,上图为被称作「Wallstreet」一代的机型,后期有添加火线接口后的变种这里由于不了解所以略过。

搭载 PowerPC G3 处理器,最初提供 12 英寸 STN / 13.3 英寸 TFT LCD / 14.1 英寸 TFT LCD 以及 233 / 250 / 292 MHz 三种不同 CPU 主频可选,之后全线均为 14.1 英寸。

该机左/右前侧均可拆卸,并替换为具备相应功能(例如硬盘、光驱及电池)的扩展模块,支持热插拔:

据当时发布会描述若两侧模块均为电池,可实现 7 小时续航时间。

双电池状态下无需关机即可替换另一侧的电池。

1999.7 iBook G3 "Clamshell"

在新的产品体系中首款定位在消费级的苹果笔记本电脑

与在某种意义上代表乔布斯回归象征,由 Jony Ive 设计的 iMac G3 采取相同设计风格,有大胆的色彩搭配并使用相同的透明聚碳酸酯材质,市场宣传语为「iMac to go」。

当时的 iMac 有个显著的概念是所谓的 Un-PC,即颠覆用户对当时 PC 台式机的刻板印象,而这一代的 iBook 也颠覆了用户对笔记本电脑的刻板印象,以我个人观点概括的话可以说是相对「严肃、繁杂」的「亲切、简洁」,为此这代 iBook 甚至在后端还有一个提手用于方便用户携带。

先后搭载 300 - 466 MHz 的 PowerPC G3 处理器,以及 12.1 英寸 800*600 分辨率显示,包含 4 MB 显存的 ATI Rage Mobility 显卡。

取消了所有苹果旧标准接口,在后期增加了火线接口,并启用新的音频/视频整合输出接口实现向电视输出画面的功能。

标称电池续航时间为 6 小时。

这一代 iBook 是首款内置 Wi-Fi 无线网络支持的笔记本电脑,所有机型都预装天线,通过掀开键盘后,在预留的插槽处连接天线并装好 AirPort 网卡,iBook 即可接入 Wi-Fi 实现上网。

苹果与朗讯合作推出了基于 Wi-Fi 802.11b 标准的 AirPort 方案,在推出 AirPort 无线网卡的同时也发售了对应的 AirPort Wi-Fi 基站设备(类似于无线路由器),当时参数为最高 11 Mbps,发布会宣传单个基站最多可以承载 10 台 iBook。

同时,此代 iBook 取消了用于锁止合盖状态的弹簧锁扣结构,并首创了所谓的休眠模式,实现合盖即走而不再需要先关机。

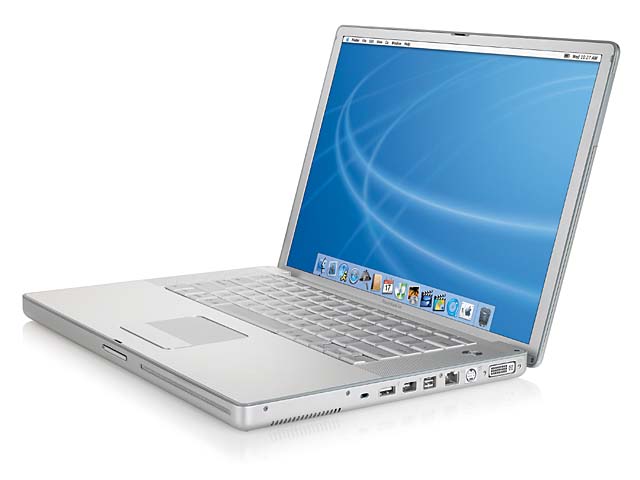

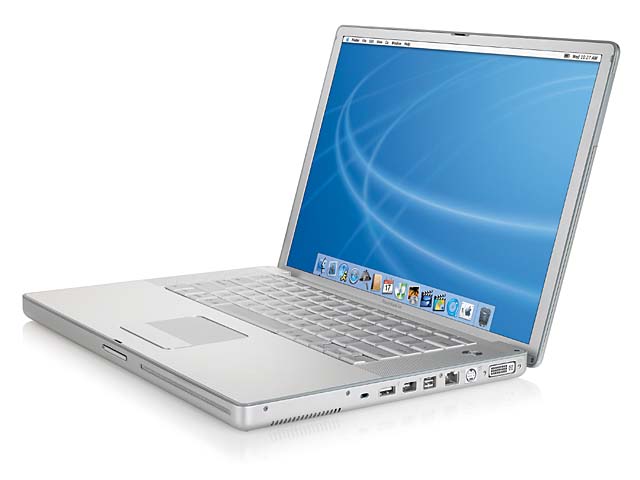

2001.1 Titanium PowerBook G4

它同样是出自 Jony Ive 的设计,其设计语言影响了后续多款苹果硬件产品,也包括现在我们印象中的「苹果笔记本」。

初期搭载 400 / 500 MHz PowerPC G4 处理器,搭载 15.2 英寸雾面 TFT LCD 显示屏,原生分辨率为 1152*768(后期为 1280*854),已经内置 AirPort 无线网卡,后续产品还提供了千兆以太网支持。

此代机型搭载 1 GHz G4 处理器的版本是最后一代可原生启动 Mac OS 9 的设备。

据查证,这一代开始 Logo 会发光,其约 2.4 kg 的重量及 25.4 mm 厚度也领先当年的同级竞品,在轻薄上的追求延续到了现在的 MacBook 产品线上。

顾名思义,该机外壳部分由钛合金打造,而除正面光驱、左侧 PC 卡插槽除外的所有接口隐藏在机身后端,并有保护盖加持:

遗憾的是据查证,该机在当时除了掉漆问题之外,还存在一个可能导致转轴断裂,从而使整机上下半部分分离的质量问题。

2001.5 iBook G3 "Snow"

此代开始使用钛合金 PowerBook G4 的设计语言,以及白色透明聚碳酸酯材质。

白色透明聚碳酸酯材质外壳此后成为一段时期内苹果消费级产品的设计特征。

相比前代体积缩小一半,重量减轻 30%,提供更快的 PowerPC G3 处理器及分辨率更高的 1024*768 12.1 英寸显示屏,提升了内存容量,增加了一个 USB 接口。

后期开始提供 14.1 英寸机型,分辨率同为 1024*768。

在当时的发布会上乔布斯似乎认为其接口配置领先于同级别的对手:

(Modem 电话线,百兆以太网,火线 FireWire 400 接口,两个 USB ,VGA,音视频整合输出)

此系列的顶配可以选装所谓 Combo 光驱(DVD 读 + CD-ROM 读写)。

2003.1 Aluminum PowerBook G4

末代 PowerPC 架构,定位专业级的移动设备

在 15 英寸基础上增加了 12 和 17 英寸分支,首次推出 17 英寸产品。

外壳材质由钛合金变为更易加工的铝合金。

搭载 1 - 1.67 GHz PowerPC G4 处理器,NVIDIA GeForce 420/440 Go 以及 ATI Mobility Radeon 9600/9700 显卡,后期 15 及 17 英寸机型支持搭载双层 DVD 刻录光驱。

12 英寸机型原生分辨率为 1024*768,15 英寸机型原生分辨率最初为 1280*854,后提升至 1440*960,17 英寸机型原生分辨率最初为 1440*900,后提升至 1680*1050。

开始支持 AirPort Extreme 无线网卡(802.11b/g Wi-Fi + 蓝牙),苹果同时更新了对应的 Wi-Fi 基站设备,最高速率从 11 Mbps 提升到 54 Mbps。

业界首创背光键盘,内置环境光传感器

首次内置传输速率达 800Mb/s 的 FireWire 800 火线接口。

触控板开始支持双指滚动手势。

2003.10 iBook G4

末代 PowerPC 架构,定位消费级的移动设备

这看起来应该只是之前 iBook G3 的例行更新,放这是因为这是我个人第一次有印象的苹果产品,虽然只是在某本杂志的封面图上看到过它。

查了一些资料,外观变化能看出来的应该就是键盘颜色从 G3 “Snow” 的半透明变成了纯白色,并且右侧取消了光驱托架,改为吸入式光驱。

从 Mactracker 记载来看,该机提供 12.1 / 14.1 英寸可选,最初可选 800 / 933 MHz 以及 1 GHz 的 PowerPC G4 处理器(2005 年末期版本 12 英寸为 1.33 GHz 主频,14 英寸为 1.42 GHz 主频),使用了更强的 ATI Mobility Radeon 9200 / 9550 显卡,无线连接能力升级到与 PowerBook 相同的 AIrPort Extreme(802.11b/g 54 Mbps Wi-Fi + 蓝牙)。

内置 USB 接口升级到 USB 2.0。

YouTube 某个著名频道 The 8-Bit Guy 的前身叫做 The iBook Guy,似乎他曾经就是个 iBook 系列的拥趸与玩家。

---

上篇结束

限于篇幅,我觉得分为上下比全部拉通更合理,而且还有一个篇幅之外的理由:

PowerPC 架构与 PC 机 x86 架构差异,让当时的 Mac 和 PC 存在硬件本质上的不同,这让 Mac 成为了和 PC 不同性质的计算机产品。

从国内视角来看,由于无法直接兼容主流的 Windows 生态(包括直接安装 Windows),加上不低的售价,以及并非如今可比的市场宣传,除开专业级用户 / 人教社之类的企业采购,苹果还真是一个所谓「小众、精英」的存在,让许多人敬而远之。

那时候我印象中 iPod 都不算是个大众的 MP3,尽管 iTunes 已经兼容 Windows 操作系统。

不同的硬件架构带来了不同的特性,对于好奇心旺盛的人来说,这就是无可估量的探索价值,通俗点讲也算是一种独特的魅力。

在 2005 年苹果放弃了 PowerPC ,转向 Intel x86 架构后,Mac 失去了与 Windows PC 在硬件本质上的不同,「白苹果」开始官方支持 Windows,「黑苹果」开始摆上台面,另一段历史从此启幕。

至于这个另一段历史,我决定搬运+编个下集,那么下集在这:

https://www.lundao.com/article/514

图片不会少,请注意。

推荐辅助阅读知乎专栏:

https://zhuanlan.zhihu.com/classicMac

老Mac与MacOS收藏

这里面会包含某些我完全没接触过的 PowerPC Mac 机型的实际使用体验,而且算上作者的年龄,真的是后生可畏。

主参考资料:Wikipedia、Mactracker

---

前言

我无聊的时候有个想法,觉得任何事物的演进都有一条时间线,然后更加无聊的时候想到把这个时间线整理出来估计还行,也算给论道活跃一个微小的气氛。

并且这回我在任性的啃了把老以后,总算有机器了:

- 目前是 2017 13" MacBook Pro 带 Touch Bar 256 GB / i5-7267U 3.1 GHz 非国行用户,没定制选项,没买 AC+

- 然而,这篇文章是用外接了显示器及键盘的黑苹果写的(准确的说是 XPS 15 9550 / i5 6300HQ+FHD / 10.13.5,更换过网卡及 SSD,macOS 下独显无驱动不可用,核显输出,外接显示器 VGA 1440*900)

- 我刚好先摸到这个黑果上头,就顺势开始打字装*了

此外,我是先从喜欢 OS X Aqua 默认主题的设计风格才开始了解苹果生态体系的存在,这里要感谢国内各大 Windows 美化资源站的高仿 Mac 方案,它们让我很长一段时间的 Windows XP (还特么是盗版)桌面如下图:

因此我在没有设备的很长一段时间都觉得 Mac 是图形界面 UI/UX 的标杆,即使只用来刷贴吧(手动滑稽),也就是所谓的「粉丝滤镜」。

表明立场虽然是个坏习惯,但为了凑字数或者说是装作「认真」,还是得来一套的。

下边开始正文,出场顺序大致参考:

https://www.bilibili.com/video/av6851425

MacBook Pro - Reveal

即 2016 款 MacBook Pro 发布时官方播放的出场动画

---

早期(乔布斯回归前)

很惭愧,我没接触过任何一部 PowerPC 架构的 Mac 笔记本,因此下面写的爱信不信,有错欢迎指出。

1989.9.20 Macintosh Portable

苹果首台以电池驱动的 Macintosh,真正意义上的首款「苹果笔记本」。

被列入所谓的「苹果十大失败产品」之一。

1991.10 Macintosh PowerBook 100(系列)

由索尼参与设计并代工,PowerBook 始祖机型。

奠定了之后所有笔记本电脑的 C 面布局,在当时是业内首个提供掌托设计的笔记本电脑。

1991.10 Macintosh PowerBook 500(系列)

被维基百科认为是首款搭载立体声扬声器、触摸板及以太网的笔记本电脑产品线。

触摸板代替了之前的轨迹球,发挥鼠标的作用。它现在也是几乎每个笔记本的标配。

备注:Mac 从最初到 2005 年推出首款多按键鼠标 Mighty Mouse 开始,标准设计中一直都是单键鼠标,control + 鼠标按键大致等同于现在的「右键」,可以呼出相同的上下文菜单,此操作保留至今。

作为对比与参考,同样被视作经典的 ThinkPad TrackPoint 指点杆操作方式中,长期以来并不包含触摸板硬件:

以上几款机型除最早的 Macintosh Portable 外,在前文提到的 MacBook Pro 官方开场宣传视频中也有出现,想必苹果自己也认为这是几款具有历史意义的产品。

官方宣传中的出场顺序同样也是 Macintosh PowerBook 100 -> Macintosh PowerBook 500。

在我印象里看过的国内外文本中「前乔布斯」时代是一个产品线繁杂而平庸的时期,还有 Newton 这样的失败产品,所以当我后来查出这些产品的存在时还是有点惊讶,它们的设计也可以说是奠定了一部分现代笔记本电脑的基础,值得进入历史的里程碑。

之后当那个创造苹果的人回到他应有的位置之后,他顺手就改变了苹果。

PowerPC G3/G4 架构时期

这一部分产品基本上就开始有乔布斯的烙印了。

印象深刻的是乔布斯大幅度简化了苹果的产品线,并把产品大致定位在如下图所示的四个象限:

1998.3 PowerBook G3(系列)

根据维基百科,上图为被称作「Wallstreet」一代的机型,后期有添加火线接口后的变种这里由于不了解所以略过。

搭载 PowerPC G3 处理器,最初提供 12 英寸 STN / 13.3 英寸 TFT LCD / 14.1 英寸 TFT LCD 以及 233 / 250 / 292 MHz 三种不同 CPU 主频可选,之后全线均为 14.1 英寸。

该机左/右前侧均可拆卸,并替换为具备相应功能(例如硬盘、光驱及电池)的扩展模块,支持热插拔:

据当时发布会描述若两侧模块均为电池,可实现 7 小时续航时间。

双电池状态下无需关机即可替换另一侧的电池。

1999.7 iBook G3 "Clamshell"

在新的产品体系中首款定位在消费级的苹果笔记本电脑

与在某种意义上代表乔布斯回归象征,由 Jony Ive 设计的 iMac G3 采取相同设计风格,有大胆的色彩搭配并使用相同的透明聚碳酸酯材质,市场宣传语为「iMac to go」。

当时的 iMac 有个显著的概念是所谓的 Un-PC,即颠覆用户对当时 PC 台式机的刻板印象,而这一代的 iBook 也颠覆了用户对笔记本电脑的刻板印象,以我个人观点概括的话可以说是相对「严肃、繁杂」的「亲切、简洁」,为此这代 iBook 甚至在后端还有一个提手用于方便用户携带。

先后搭载 300 - 466 MHz 的 PowerPC G3 处理器,以及 12.1 英寸 800*600 分辨率显示,包含 4 MB 显存的 ATI Rage Mobility 显卡。

取消了所有苹果旧标准接口,在后期增加了火线接口,并启用新的音频/视频整合输出接口实现向电视输出画面的功能。

标称电池续航时间为 6 小时。

这一代 iBook 是首款内置 Wi-Fi 无线网络支持的笔记本电脑,所有机型都预装天线,通过掀开键盘后,在预留的插槽处连接天线并装好 AirPort 网卡,iBook 即可接入 Wi-Fi 实现上网。

苹果与朗讯合作推出了基于 Wi-Fi 802.11b 标准的 AirPort 方案,在推出 AirPort 无线网卡的同时也发售了对应的 AirPort Wi-Fi 基站设备(类似于无线路由器),当时参数为最高 11 Mbps,发布会宣传单个基站最多可以承载 10 台 iBook。

同时,此代 iBook 取消了用于锁止合盖状态的弹簧锁扣结构,并首创了所谓的休眠模式,实现合盖即走而不再需要先关机。

2001.1 Titanium PowerBook G4

它同样是出自 Jony Ive 的设计,其设计语言影响了后续多款苹果硬件产品,也包括现在我们印象中的「苹果笔记本」。

初期搭载 400 / 500 MHz PowerPC G4 处理器,搭载 15.2 英寸雾面 TFT LCD 显示屏,原生分辨率为 1152*768(后期为 1280*854),已经内置 AirPort 无线网卡,后续产品还提供了千兆以太网支持。

此代机型搭载 1 GHz G4 处理器的版本是最后一代可原生启动 Mac OS 9 的设备。

据查证,这一代开始 Logo 会发光,其约 2.4 kg 的重量及 25.4 mm 厚度也领先当年的同级竞品,在轻薄上的追求延续到了现在的 MacBook 产品线上。

顾名思义,该机外壳部分由钛合金打造,而除正面光驱、左侧 PC 卡插槽除外的所有接口隐藏在机身后端,并有保护盖加持:

遗憾的是据查证,该机在当时除了掉漆问题之外,还存在一个可能导致转轴断裂,从而使整机上下半部分分离的质量问题。

2001.5 iBook G3 "Snow"

此代开始使用钛合金 PowerBook G4 的设计语言,以及白色透明聚碳酸酯材质。

白色透明聚碳酸酯材质外壳此后成为一段时期内苹果消费级产品的设计特征。

相比前代体积缩小一半,重量减轻 30%,提供更快的 PowerPC G3 处理器及分辨率更高的 1024*768 12.1 英寸显示屏,提升了内存容量,增加了一个 USB 接口。

后期开始提供 14.1 英寸机型,分辨率同为 1024*768。

在当时的发布会上乔布斯似乎认为其接口配置领先于同级别的对手:

(Modem 电话线,百兆以太网,火线 FireWire 400 接口,两个 USB ,VGA,音视频整合输出)

此系列的顶配可以选装所谓 Combo 光驱(DVD 读 + CD-ROM 读写)。

2003.1 Aluminum PowerBook G4

末代 PowerPC 架构,定位专业级的移动设备

在 15 英寸基础上增加了 12 和 17 英寸分支,首次推出 17 英寸产品。

外壳材质由钛合金变为更易加工的铝合金。

搭载 1 - 1.67 GHz PowerPC G4 处理器,NVIDIA GeForce 420/440 Go 以及 ATI Mobility Radeon 9600/9700 显卡,后期 15 及 17 英寸机型支持搭载双层 DVD 刻录光驱。

12 英寸机型原生分辨率为 1024*768,15 英寸机型原生分辨率最初为 1280*854,后提升至 1440*960,17 英寸机型原生分辨率最初为 1440*900,后提升至 1680*1050。

开始支持 AirPort Extreme 无线网卡(802.11b/g Wi-Fi + 蓝牙),苹果同时更新了对应的 Wi-Fi 基站设备,最高速率从 11 Mbps 提升到 54 Mbps。

业界首创背光键盘,内置环境光传感器

首次内置传输速率达 800Mb/s 的 FireWire 800 火线接口。

触控板开始支持双指滚动手势。

2003.10 iBook G4

末代 PowerPC 架构,定位消费级的移动设备

这看起来应该只是之前 iBook G3 的例行更新,放这是因为这是我个人第一次有印象的苹果产品,虽然只是在某本杂志的封面图上看到过它。

查了一些资料,外观变化能看出来的应该就是键盘颜色从 G3 “Snow” 的半透明变成了纯白色,并且右侧取消了光驱托架,改为吸入式光驱。

从 Mactracker 记载来看,该机提供 12.1 / 14.1 英寸可选,最初可选 800 / 933 MHz 以及 1 GHz 的 PowerPC G4 处理器(2005 年末期版本 12 英寸为 1.33 GHz 主频,14 英寸为 1.42 GHz 主频),使用了更强的 ATI Mobility Radeon 9200 / 9550 显卡,无线连接能力升级到与 PowerBook 相同的 AIrPort Extreme(802.11b/g 54 Mbps Wi-Fi + 蓝牙)。

内置 USB 接口升级到 USB 2.0。

YouTube 某个著名频道 The 8-Bit Guy 的前身叫做 The iBook Guy,似乎他曾经就是个 iBook 系列的拥趸与玩家。

---

上篇结束

限于篇幅,我觉得分为上下比全部拉通更合理,而且还有一个篇幅之外的理由:

PowerPC 架构与 PC 机 x86 架构差异,让当时的 Mac 和 PC 存在硬件本质上的不同,这让 Mac 成为了和 PC 不同性质的计算机产品。

从国内视角来看,由于无法直接兼容主流的 Windows 生态(包括直接安装 Windows),加上不低的售价,以及并非如今可比的市场宣传,除开专业级用户 / 人教社之类的企业采购,苹果还真是一个所谓「小众、精英」的存在,让许多人敬而远之。

那时候我印象中 iPod 都不算是个大众的 MP3,尽管 iTunes 已经兼容 Windows 操作系统。

不同的硬件架构带来了不同的特性,对于好奇心旺盛的人来说,这就是无可估量的探索价值,通俗点讲也算是一种独特的魅力。

在 2005 年苹果放弃了 PowerPC ,转向 Intel x86 架构后,Mac 失去了与 Windows PC 在硬件本质上的不同,「白苹果」开始官方支持 Windows,「黑苹果」开始摆上台面,另一段历史从此启幕。

至于这个另一段历史,我决定搬运+编个下集,那么下集在这:

https://www.lundao.com/article/514

DNF十年

我是2008年的国庆假期入坑的。

第一个角色是鬼剑士,那时候的DNF是真他娘的难啊,而且我这个人只喜欢战棋游戏和模拟经营游戏,RPG一般般,在ACT方面简直就是弟中弟!

所以,我还没从森林走出去呢,十个复活币就没了。于是,第一次的AFK开始了。。。。。。

这样,时间来到了2010年的秋天,那时候上高中。我在高中是一个品学兼优的好学生,不上网吧(其实是初中时候玩多了,腻了,而且又不喜欢网游)。突然有一天,小伙伴邀请我去网吧打游戏,玩DNF,他有一个40级的阿修罗,说可以带我飞。那我当然很开心了啊。捡起了我那个13级的鬼剑士。这一年是DNF外挂最猖獗的一年,各种锁血、吸怪、秒图外挂层出不穷。为了防止自己电脑中毒,我们两个都是在网吧玩的,后来好像生到30级了吧,忘记了。因为要期末考试了。(这个角色好像现在也找不到了,可能是那时候因为开挂被封了吧。。。)

又一次AFK。。。。。。。。

时间来到了2011年的2月。这次AFK持续时间不长,因为寒假里,家里的电脑接上了一个月的有线电视宽带,这还说什么啊,继续肝!这时候正好新出了女枪手。卧槽,这个又白又长的腿,飘逸的秀发,简直了,太美了!

说什么啊,建号开始搞!

建号之后才发现,真的好难,之前没玩过枪手,枪手有一个特点就是:一发子弹只能打一个敌人,我特么刷暗黑雷鸣废墟的时候,手指头都要断了!

跌跌撞撞的肝到了18级,转职女弹药。结果啊,女弹药的蓝耗真尼玛惊人!没打出去几轮子弹呢,就空蓝了。

唉。。。算了算了,不玩了,

AFK又开始了。。。。。。

时间来到了2013年,这一年我是一名大学生了,在寒假里,突然想起了DNF这个倒霉游戏,捡起来玩吧。。。。

辽宁3区,红狗,50级,刚好能用年套。靠着压岁钱,入手了一套,之后发现还是好难,没几天,又一次AFK了。。。。。

时间来到了2014年的夏天,这时候正好赶上了六周年和女鬼剑更新。女鬼剑还没更新出来的时候,大概在五月份吧,隔壁室友召唤我来一起玩,他们有一个专门刷异界的团队,一个光兵,一个奶爸,一个大枪,可以带着我这个酱油。我跟着他们来到了上海4/5。新建了一个召唤师,好不容易升到了70级,跟着一起下了异界,全程躺尸。我记得那时候还不是单独掉落呢,每次要是遇到了召唤的装备,都要花费一个复活币站起来捡东西,每一次捡东西,他们都说我是土豪。。。。

后来又经历了6周年站街,活动送了一套六周年首饰,新建了一个女王。紧接着就是大转移,跟着一起玩了好久,大概半年吧。后来因为确实没什么意思了,再加室友经常叫我一起开黑LOL,就这样,再一次AFK了。

这一次的AFK不同以往,我总是断断续续的上线玩几下,印象最深的就是:每次上线我都是回归玩家。

时间来到了2017年5月。这一年,我已经是一名踏入社会的白领,用着手上的积蓄,自己组装了一台5000元的台式机,而且也用上了电信宽带,在玩FF14和GTA的同时,闲着没事也会上线玩一玩DNF,这一年,我新建了阿修罗,满级了,女王满级了,暗帝满级了,召唤满级了,帕拉丁满级了,女弹药满级了(不是之前的女弹药),四姨满级了,光枪满级了,一直断断续续的玩到了今天。

DNF十年了,我一直想玩的角色是男/女漫游,一直以来,明明知道很强但是却玩不动的角色是狂战士,最不想碰的角色是男/女格斗。最喜欢的职业是召唤师和女弹药。DNF中最让我开心的事情就是看着新建的角色练到满级(恍惚套?圣耀B?不好意思,看不到。。。)

开心!

我是2008年的国庆假期入坑的。

第一个角色是鬼剑士,那时候的DNF是真他娘的难啊,而且我这个人只喜欢战棋游戏和模拟经营游戏,RPG一般般,在ACT方面简直就是弟中弟!

所以,我还没从森林走出去呢,十个复活币就没了。于是,第一次的AFK开始了。。。。。。

这样,时间来到了2010年的秋天,那时候上高中。我在高中是一个品学兼优的好学生,不上网吧(其实是初中时候玩多了,腻了,而且又不喜欢网游)。突然有一天,小伙伴邀请我去网吧打游戏,玩DNF,他有一个40级的阿修罗,说可以带我飞。那我当然很开心了啊。捡起了我那个13级的鬼剑士。这一年是DNF外挂最猖獗的一年,各种锁血、吸怪、秒图外挂层出不穷。为了防止自己电脑中毒,我们两个都是在网吧玩的,后来好像生到30级了吧,忘记了。因为要期末考试了。(这个角色好像现在也找不到了,可能是那时候因为开挂被封了吧。。。)

又一次AFK。。。。。。。。

时间来到了2011年的2月。这次AFK持续时间不长,因为寒假里,家里的电脑接上了一个月的有线电视宽带,这还说什么啊,继续肝!这时候正好新出了女枪手。卧槽,这个又白又长的腿,飘逸的秀发,简直了,太美了!

说什么啊,建号开始搞!

建号之后才发现,真的好难,之前没玩过枪手,枪手有一个特点就是:一发子弹只能打一个敌人,我特么刷暗黑雷鸣废墟的时候,手指头都要断了!

跌跌撞撞的肝到了18级,转职女弹药。结果啊,女弹药的蓝耗真尼玛惊人!没打出去几轮子弹呢,就空蓝了。

唉。。。算了算了,不玩了,

AFK又开始了。。。。。。

时间来到了2013年,这一年我是一名大学生了,在寒假里,突然想起了DNF这个倒霉游戏,捡起来玩吧。。。。

辽宁3区,红狗,50级,刚好能用年套。靠着压岁钱,入手了一套,之后发现还是好难,没几天,又一次AFK了。。。。。

时间来到了2014年的夏天,这时候正好赶上了六周年和女鬼剑更新。女鬼剑还没更新出来的时候,大概在五月份吧,隔壁室友召唤我来一起玩,他们有一个专门刷异界的团队,一个光兵,一个奶爸,一个大枪,可以带着我这个酱油。我跟着他们来到了上海4/5。新建了一个召唤师,好不容易升到了70级,跟着一起下了异界,全程躺尸。我记得那时候还不是单独掉落呢,每次要是遇到了召唤的装备,都要花费一个复活币站起来捡东西,每一次捡东西,他们都说我是土豪。。。。

后来又经历了6周年站街,活动送了一套六周年首饰,新建了一个女王。紧接着就是大转移,跟着一起玩了好久,大概半年吧。后来因为确实没什么意思了,再加室友经常叫我一起开黑LOL,就这样,再一次AFK了。

这一次的AFK不同以往,我总是断断续续的上线玩几下,印象最深的就是:每次上线我都是回归玩家。

时间来到了2017年5月。这一年,我已经是一名踏入社会的白领,用着手上的积蓄,自己组装了一台5000元的台式机,而且也用上了电信宽带,在玩FF14和GTA的同时,闲着没事也会上线玩一玩DNF,这一年,我新建了阿修罗,满级了,女王满级了,暗帝满级了,召唤满级了,帕拉丁满级了,女弹药满级了(不是之前的女弹药),四姨满级了,光枪满级了,一直断断续续的玩到了今天。

DNF十年了,我一直想玩的角色是男/女漫游,一直以来,明明知道很强但是却玩不动的角色是狂战士,最不想碰的角色是男/女格斗。最喜欢的职业是召唤师和女弹药。DNF中最让我开心的事情就是看着新建的角色练到满级(恍惚套?圣耀B?不好意思,看不到。。。)

开心!

关于论道社区2018年最新情况说明

可是人有时候就是嘴贱,我在上篇文章中说到“直到哪天小狐狸叔叔破产了不能再为论道续命为止”,没想到果然被自己说中,最近半年我因投资决策失误,经济上接近破产的边缘,因此将节省一切的开支以优先续自己的小命,这个行动包括节省论道的运营费用。最近我把论道的服务器配置进行了最小化调整并续费半年至大约年底。以下是一些详细的情况说明。

以下三点希望大家相互转告一下:

1,目前的打算是,如果小狐狸叔叔的经济情况没有大的好转,论道的寿命将视捐助金额而定。目前论道服务器最基础费用是80元(主机)+28元(数据库)一个月(半年以上会有一定折扣,视腾讯云营销策略而定,目前是8折及更多),并不非常贵。之所以这样决定,除了小狐狸叔叔濒临破产外,主要是希望论道死得其所。如果没有足够的用户希望论道活着,那证明这个社区的寿命已经到头了,再延续下去并没有什么意义了。捐助链接在此-->捐助。

2,最坏的情况是再过半年论道将关闭,所有的社区内容不能再在网络上看到,因此请大家务必抓紧时间保存自己喜欢的内容。

3,如果大家有任何有效的办法延续论道的生命,请随时联系我(即小狐狸叔叔),我会尽力配合。联系方式:论道私信/邮件admin@lundao.pub/微信号-lundaojoey/QQ-2247058891

论道社区的本意是希望创建一个真正的高质量中文社区,但主要受限于创始人各方面的水平,未能繁荣昌盛,辜负了所有关注支持我们的朋友,包括曾经为论道付出过的团队成员及普通用户,真的非常抱歉!也许唯一能说的是,我们最大程度坚持了做论道的初心,也没有做过任何损害或者出卖用户的行为。作为一个实践创始团队想法的产品,论道也算是基本达成了自己的使命。

开始做一个产品需要付出巨大的勇气,关闭这个日日夜夜牵挂过付出过的产品更需要勇气,尤其是在论道才刚刚满三岁的时候。不过正如若风哥说的,三年对一个互联网产品来说已经是老产品了,无法成功,就要坚决止损。风哥说的对!

先就这样吧。再次感谢大家!相识是缘分,希望大家好好保重,能再相见于江湖!洒泪中......

----------------------------------

以下是捐助明细(将会保持更新):

2017年:

05-02:5.2元

08-28:10元

10-04:4元

10-18:50元

11-13:0.56元

12-10:10元

12-27:10元

--------

2018年:

01-05:100元

01-10:6.6元

01-27:10元

03-05:10元

03-17:500元+9.99元

05-19:50+108

05-21:50

05-22:20

05-25:10

05-29:10

05-31:10

06-08:10+10

06-14:6+9.9

6-18:10

7-1:100

8-20:50

9-22:10

9-29:10

可是人有时候就是嘴贱,我在上篇文章中说到“直到哪天小狐狸叔叔破产了不能再为论道续命为止”,没想到果然被自己说中,最近半年我因投资决策失误,经济上接近破产的边缘,因此将节省一切的开支以优先续自己的小命,这个行动包括节省论道的运营费用。最近我把论道的服务器配置进行了最小化调整并续费半年至大约年底。以下是一些详细的情况说明。

以下三点希望大家相互转告一下:

1,目前的打算是,如果小狐狸叔叔的经济情况没有大的好转,论道的寿命将视捐助金额而定。目前论道服务器最基础费用是80元(主机)+28元(数据库)一个月(半年以上会有一定折扣,视腾讯云营销策略而定,目前是8折及更多),并不非常贵。之所以这样决定,除了小狐狸叔叔濒临破产外,主要是希望论道死得其所。如果没有足够的用户希望论道活着,那证明这个社区的寿命已经到头了,再延续下去并没有什么意义了。捐助链接在此-->捐助。

2,最坏的情况是再过半年论道将关闭,所有的社区内容不能再在网络上看到,因此请大家务必抓紧时间保存自己喜欢的内容。

3,如果大家有任何有效的办法延续论道的生命,请随时联系我(即小狐狸叔叔),我会尽力配合。联系方式:论道私信/邮件admin@lundao.pub/微信号-lundaojoey/QQ-2247058891

论道社区的本意是希望创建一个真正的高质量中文社区,但主要受限于创始人各方面的水平,未能繁荣昌盛,辜负了所有关注支持我们的朋友,包括曾经为论道付出过的团队成员及普通用户,真的非常抱歉!也许唯一能说的是,我们最大程度坚持了做论道的初心,也没有做过任何损害或者出卖用户的行为。作为一个实践创始团队想法的产品,论道也算是基本达成了自己的使命。

开始做一个产品需要付出巨大的勇气,关闭这个日日夜夜牵挂过付出过的产品更需要勇气,尤其是在论道才刚刚满三岁的时候。不过正如若风哥说的,三年对一个互联网产品来说已经是老产品了,无法成功,就要坚决止损。风哥说的对!

先就这样吧。再次感谢大家!相识是缘分,希望大家好好保重,能再相见于江湖!洒泪中......

----------------------------------

以下是捐助明细(将会保持更新):

2017年:

05-02:5.2元

08-28:10元

10-04:4元

10-18:50元

11-13:0.56元

12-10:10元

12-27:10元

--------

2018年:

01-05:100元

01-10:6.6元

01-27:10元

03-05:10元

03-17:500元+9.99元

05-19:50+108

05-21:50

05-22:20

05-25:10

05-29:10

05-31:10

06-08:10+10

06-14:6+9.9

6-18:10

7-1:100

8-20:50

9-22:10

9-29:10

词汇思辨

自然界其实没有词汇,只是人类用词汇表达抽象的事物,

假想一下,如果我们的眼睛能投影脑海想象的东西,估计我们就不会出现词汇了

名词是一个很普通的东西

光

苹果

钱

程序员

博弈论

自由

爱

但是仔细一看却十分不可思议

每个名词都似乎投射出对应的事物

光对应的是特定速度的电磁波

苹果对应一种成熟后红彤彤的植物果实

钱对应着一般等价物

程序员对应着一种人类职业

博弈论对应着有多方参与的竞争与合作理论

自由对应着什么?某种概念

爱又对应着什么?某种概念

按理说,名词对应现实的物品应该是一一对应的,

像函数一样,一个x对应一个y

不过说来也奇怪,我们居然有些词汇定义的是一系列状态的物品

例如,水果,对应的是各种可以吃的植物果实,香蕉,蜜桃,火龙果

甚至名词开始变成泛指,泛指某种感觉,某种概念,

这就神奇了,我们由于都是独立的个体,我们无法知道对方想的是什么,所处我们用语言沟通,但是由于抽象的名词,其实大家都没有方法确定对方说的意思是否是自己理解的那个意思,

所以我们总是通过一些方法来约定表达形式

主谓宾,宾语补足语,定语,状语,一起上来确保我们的语言表达准确

但是实际上,每一次引入新的名词,又有机会出现歧义

不过难以置信,当我们谈的内容足够多的时候,我们就能把大部分歧义消除掉

就像两点确定一条线,三点确定一个面(欧式几何),但是无数的点能勾画出事情的抽象的形状

怎么样才能构造一个大家都认同的面呢?(一个没有误解的世界需要大家费多少口舌)

里面会是怎么样的数学模型呢?(数学苦手)

怎么复杂的事物,需要多少词汇才能描绘清楚?(复杂度如何定义,词汇(量,质,维度)根据复杂度如何变化)

能像编程一样,用语言能把现实世界勾勒出来吗?(这个应该不能)

自然界其实没有词汇,只是人类用词汇表达抽象的事物,

假想一下,如果我们的眼睛能投影脑海想象的东西,估计我们就不会出现词汇了

名词是一个很普通的东西

光

苹果

钱

程序员

博弈论

自由

爱

但是仔细一看却十分不可思议

每个名词都似乎投射出对应的事物

光对应的是特定速度的电磁波

苹果对应一种成熟后红彤彤的植物果实

钱对应着一般等价物

程序员对应着一种人类职业

博弈论对应着有多方参与的竞争与合作理论

自由对应着什么?某种概念

爱又对应着什么?某种概念

按理说,名词对应现实的物品应该是一一对应的,

像函数一样,一个x对应一个y

不过说来也奇怪,我们居然有些词汇定义的是一系列状态的物品

例如,水果,对应的是各种可以吃的植物果实,香蕉,蜜桃,火龙果

甚至名词开始变成泛指,泛指某种感觉,某种概念,

这就神奇了,我们由于都是独立的个体,我们无法知道对方想的是什么,所处我们用语言沟通,但是由于抽象的名词,其实大家都没有方法确定对方说的意思是否是自己理解的那个意思,

所以我们总是通过一些方法来约定表达形式

主谓宾,宾语补足语,定语,状语,一起上来确保我们的语言表达准确

但是实际上,每一次引入新的名词,又有机会出现歧义

不过难以置信,当我们谈的内容足够多的时候,我们就能把大部分歧义消除掉

就像两点确定一条线,三点确定一个面(欧式几何),但是无数的点能勾画出事情的抽象的形状

怎么样才能构造一个大家都认同的面呢?(一个没有误解的世界需要大家费多少口舌)

里面会是怎么样的数学模型呢?(数学苦手)

怎么复杂的事物,需要多少词汇才能描绘清楚?(复杂度如何定义,词汇(量,质,维度)根据复杂度如何变化)

能像编程一样,用语言能把现实世界勾勒出来吗?(这个应该不能)

结婚早影响事业的发展?

这句话应该很多人从小就听长辈说,男男女女魔音入脑了,男人说出口底气十足,女人听了吓得眼泪汪汪。

女人结婚太晚影响生育质量。

把这两句话奉为圭臬的善男信女们各自挑选属于各自的武器,互相试探结婚日期。

有人会说,这只是两性为了维护自己的利益而选择的借口而已,有区别么?

科学研究证明表明,女人最佳生育年龄是25-29岁,高于这个年纪就属于高龄产妇了,对孕妇对小孩都有一定影响。所以,晚婚晚育影响生育质量,是有科学依据的。

男人结婚太早影响事业,有科学研究证明么?

知乎有个很有意思的提问:您觉得年轻人(特别是男生)太早结婚会影响事业的发展么?

李开复回答:我21岁结婚。

所以结婚早=事业难成功?

到底是男人对自己对事业没自信还是没自信呢?

男人的事业是男人的事业,结婚早,人需要分心照顾家庭,面对风险会更加谨慎一些。对于某些事情而言,可能会有一些附带影响,但是没有必然联系,冒险不是成功的必然,稳健型人才也可以很成功。

中国人喜欢甩锅又不是一天两天了,换个说法也许我们会对这句话的逻辑产生更加直观的认识。

男人说:你长得太好看了,我怕每天只想回家见你,导致无心工作影响事业。

男人说:你长得不好看,我怕每天回家看到你总是心情不好,影响我的事业。

是不是和结婚早影响事业这句话有着异曲同工之妙。

结婚早和事业成功没有因果关系,只有些许关联性。

避免谈论自己的缺点,逃避自己的责任是人类天性,这样心里会坦然一点:都是别人的错,不是我的错。在这种前提下,把两个具有相关性但不具有因果关系的事情联系在一起,会让对方产生迷惑。

所以,谁的事业谁负责,如果事业搞不定,那只能说,不好意思,水平不够妹纸们可不背锅。不是人人都能拥有事业,大部分人永远都是在工作而非成就事业。

其实现实生活中很多事业成功男人的太太都很迷人,见识谈吐并不比丈夫差。

所以聪明男人怎么做呢,以他们的聪明才智,识别出好姑娘,懂得知足,尽早结婚,同时用他们的聪明才智成就事业。

这句话应该很多人从小就听长辈说,男男女女魔音入脑了,男人说出口底气十足,女人听了吓得眼泪汪汪。

女人结婚太晚影响生育质量。

把这两句话奉为圭臬的善男信女们各自挑选属于各自的武器,互相试探结婚日期。

有人会说,这只是两性为了维护自己的利益而选择的借口而已,有区别么?

科学研究证明表明,女人最佳生育年龄是25-29岁,高于这个年纪就属于高龄产妇了,对孕妇对小孩都有一定影响。所以,晚婚晚育影响生育质量,是有科学依据的。

男人结婚太早影响事业,有科学研究证明么?

知乎有个很有意思的提问:您觉得年轻人(特别是男生)太早结婚会影响事业的发展么?

李开复回答:我21岁结婚。

所以结婚早=事业难成功?

到底是男人对自己对事业没自信还是没自信呢?

男人的事业是男人的事业,结婚早,人需要分心照顾家庭,面对风险会更加谨慎一些。对于某些事情而言,可能会有一些附带影响,但是没有必然联系,冒险不是成功的必然,稳健型人才也可以很成功。

中国人喜欢甩锅又不是一天两天了,换个说法也许我们会对这句话的逻辑产生更加直观的认识。

男人说:你长得太好看了,我怕每天只想回家见你,导致无心工作影响事业。

男人说:你长得不好看,我怕每天回家看到你总是心情不好,影响我的事业。

是不是和结婚早影响事业这句话有着异曲同工之妙。

结婚早和事业成功没有因果关系,只有些许关联性。

避免谈论自己的缺点,逃避自己的责任是人类天性,这样心里会坦然一点:都是别人的错,不是我的错。在这种前提下,把两个具有相关性但不具有因果关系的事情联系在一起,会让对方产生迷惑。

所以,谁的事业谁负责,如果事业搞不定,那只能说,不好意思,水平不够妹纸们可不背锅。不是人人都能拥有事业,大部分人永远都是在工作而非成就事业。

其实现实生活中很多事业成功男人的太太都很迷人,见识谈吐并不比丈夫差。

所以聪明男人怎么做呢,以他们的聪明才智,识别出好姑娘,懂得知足,尽早结婚,同时用他们的聪明才智成就事业。

没有顺手得来的银弹,只有瞬间见效的毒药

我在2018年04月21日使用了一次银弹,后来发现是瞬间见效的毒药

是时候写一篇文章来阐释世间没有银弹的道理,来吸收这次教训银弹

=small银色子弹(英文:Silver Bullet),或者称“=small银弹=small”“银质子弹”,指由纯银质或镀银的子弹。=small在欧洲民间传说及19世纪以来哥特小说风潮的影响下,银色子弹往往被描绘成具有驱魔功效的武器,是针对狼人等超自然怪物的特效武器。后来也被比喻为具有极端有效性的解决方法,作为杀手锏、最强杀招、王牌等的代称。

人类的想象力是无穷的,我们基于狼,创建了狼人的形象,一个具有狼特性的怪物,深深得威胁着人类的生存,可是故事不可能只有怪物,也应该有英雄,否则故事就让人听得不愉快了

这个时候人类有发挥想象力,创造了一个神奇的玩意,狼人啥都不怕,就怕银弹,一种加了点贵金属的子弹,这个银弹有各种击中后的说法

1,狼人伤口永不愈合

2,狼人变得虚弱,无法动弹

3,狼人瞬间灰飞烟灭

4,狼人变成普通人

为啥,银弹有多种效果呢?效果是否叠加呢?

对不起,由于银弹是想象出来的,所以这些效果都是人假想的,一厢情愿的,各执己见的幻想

"银弹"=smallSilver Bullet,付出一点点代价,试图解决当前巨大的问题,这种欲望,不仅仅存在于小说当中,更存在于,每个人的脑海当中

=small因为我们太想一蹴而就,把手上种种问题一次解决,因为一种现象里面其实各种问题相互缠绕,如乱麻一样互相纠缠,不一步一步抽丝剥茧,就难以从源头解决问题

例如:

爸爸总想通过吼,来解决孩子叛逆问题

吼只是一种银弹的表现形式,孩子的叛逆却真实的狼人,可怕,恐怖,且难以琢磨

吼是一个非常简单的事情,花一点点力气,提高声量就发出来了,这个银弹十分有效,孩子听到吼声,瞬间安静了起来

不过那是出于惊吓,很快,他恢复了哭闹,甚至感到吼声之后没有另外的事情,甚至更加肆无忌惮了

毒药

这银弹分明是毒药

孩子没有任何收敛,爸爸开始想动手打孩子了,一巴掌打了过去

又一枚银弹发射,这颗银弹十分有效,孩子被打晕了,哭闹从物理上结束

许多年后,这个爸爸被儿子数落一番之后就送进老人院(貌似送到养老院也挺好的),爸爸嚷嚷道:白眼狼,没良心的,

但是儿子的心已经被毒药所侵害,心中已经没有了爱

何止是人与人之间没有银弹

计算机编程更加没有银弹,一步能解决的 bug 其实都是假 bug 只是一时粗心,真正的 bug 哪里能一步到位,都是从设计的源头就开始出问题了,导致后面的问题越来越严重,最后无法收拾,或者各种打银弹(写补丁代码),这些代码写着写着最后无法维护,变成没人敢接的黑锅

编程这种有规范的事情尚且如此,何况是社会

曾几何时,一场法国大革命,意图消除阶级之间的矛盾,没想到,消除矛盾的方式,是直接消除其它阶层的活人.留下了是血雨腥风,此间的法国丧失了未来的百年,科学与工业的革命

马上有效的,有的只是毒药,瞬间见效的毒药

那世上真的不存在银弹吗?

是也不是

科学世界里面,有很多关于生物疾病的方面,都有着自己的特效药,弗兰克林发现青霉素,这种银弹马上解决了金葡萄杆菌细菌引发的疾病

但是这个真的是银弹吗?不这个银弹被大自然早早准备了,可是人类从意识到到完整发现用了十多年,弗兰克林发现青霉素的过程相当漫长,最后还是机缘巧合下才提纯出青霉菌产生的有效成分,青霉素

这种银弹,不是人类搜幻想的物质,是大自然本身存在的东西,人类只是发现它而已

对,我们真正要解决问题,没有他法,没有银弹,没有一蹴而就,没有侥幸,只有坚持,耐心,观察,发现问题的原因,建立假设,实验,再假设,再实验,再假设,再实践,知道最后可能也无法解决问题,但是这个过程却无法绕开,

除非你使用"银弹"="毒药",把问题变得严重起来,直接破坏解决它的希望

那些想改变世界的年轻人,你们请听着,

不要使用银弹,

不要使用银弹,

不要使用银弹,

给我老老实实,

用一生去践行自己的理想,

至死方休,

只有这样你们的理想才有人死而后已

那些想获得技术的学生,就幸运的多了,按照前辈的思路,一步一步实践,该看书的看书,该做习题的做习题,一遍又一遍得码着代码,你的大脑就自然会记得,记得如何实现银弹然后击败那些真实存在的狼人

:hhh

我重新读了读这篇文章发现类鸡汤太多

我现在把人类想象出来的银弹为啥是毒药的深沉原因解析出来

人类是一个视觉动物,对于逻辑能力要经过后天严格学习才能获得