Timeline of MacBook ·上篇

图片不会少,请注意。

推荐辅助阅读知乎专栏:

https://zhuanlan.zhihu.com/classicMac

老Mac与MacOS收藏

这里面会包含某些我完全没接触过的 PowerPC Mac 机型的实际使用体验,而且算上作者的年龄,真的是后生可畏。

主参考资料:Wikipedia、Mactracker

---

前言

我无聊的时候有个想法,觉得任何事物的演进都有一条时间线,然后更加无聊的时候想到把这个时间线整理出来估计还行,也算给论道活跃一个微小的气氛。

并且这回我在任性的啃了把老以后,总算有机器了:

- 目前是 2017 13" MacBook Pro 带 Touch Bar 256 GB / i5-7267U 3.1 GHz 非国行用户,没定制选项,没买 AC+

- 然而,这篇文章是用外接了显示器及键盘的黑苹果写的(准确的说是 XPS 15 9550 / i5 6300HQ+FHD / 10.13.5,更换过网卡及 SSD,macOS 下独显无驱动不可用,核显输出,外接显示器 VGA 1440*900)

- 我刚好先摸到这个黑果上头,就顺势开始打字装*了

此外,我是先从喜欢 OS X Aqua 默认主题的设计风格才开始了解苹果生态体系的存在,这里要感谢国内各大 Windows 美化资源站的高仿 Mac 方案,它们让我很长一段时间的 Windows XP (还特么是盗版)桌面如下图:

因此我在没有设备的很长一段时间都觉得 Mac 是图形界面 UI/UX 的标杆,即使只用来刷贴吧(手动滑稽),也就是所谓的「粉丝滤镜」。

表明立场虽然是个坏习惯,但为了凑字数或者说是装作「认真」,还是得来一套的。

下边开始正文,出场顺序大致参考:

https://www.bilibili.com/video/av6851425

MacBook Pro - Reveal

即 2016 款 MacBook Pro 发布时官方播放的出场动画

---

早期(乔布斯回归前)

很惭愧,我没接触过任何一部 PowerPC 架构的 Mac 笔记本,因此下面写的爱信不信,有错欢迎指出。

1989.9.20 Macintosh Portable

苹果首台以电池驱动的 Macintosh,真正意义上的首款「苹果笔记本」。

被列入所谓的「苹果十大失败产品」之一。

1991.10 Macintosh PowerBook 100(系列)

由索尼参与设计并代工,PowerBook 始祖机型。

奠定了之后所有笔记本电脑的 C 面布局,在当时是业内首个提供掌托设计的笔记本电脑。

1991.10 Macintosh PowerBook 500(系列)

被维基百科认为是首款搭载立体声扬声器、触摸板及以太网的笔记本电脑产品线。

触摸板代替了之前的轨迹球,发挥鼠标的作用。它现在也是几乎每个笔记本的标配。

备注:Mac 从最初到 2005 年推出首款多按键鼠标 Mighty Mouse 开始,标准设计中一直都是单键鼠标,control + 鼠标按键大致等同于现在的「右键」,可以呼出相同的上下文菜单,此操作保留至今。

作为对比与参考,同样被视作经典的 ThinkPad TrackPoint 指点杆操作方式中,长期以来并不包含触摸板硬件:

以上几款机型除最早的 Macintosh Portable 外,在前文提到的 MacBook Pro 官方开场宣传视频中也有出现,想必苹果自己也认为这是几款具有历史意义的产品。

官方宣传中的出场顺序同样也是 Macintosh PowerBook 100 -> Macintosh PowerBook 500。

在我印象里看过的国内外文本中「前乔布斯」时代是一个产品线繁杂而平庸的时期,还有 Newton 这样的失败产品,所以当我后来查出这些产品的存在时还是有点惊讶,它们的设计也可以说是奠定了一部分现代笔记本电脑的基础,值得进入历史的里程碑。

之后当那个创造苹果的人回到他应有的位置之后,他顺手就改变了苹果。

PowerPC G3/G4 架构时期

这一部分产品基本上就开始有乔布斯的烙印了。

印象深刻的是乔布斯大幅度简化了苹果的产品线,并把产品大致定位在如下图所示的四个象限:

1998.3 PowerBook G3(系列)

根据维基百科,上图为被称作「Wallstreet」一代的机型,后期有添加火线接口后的变种这里由于不了解所以略过。

搭载 PowerPC G3 处理器,最初提供 12 英寸 STN / 13.3 英寸 TFT LCD / 14.1 英寸 TFT LCD 以及 233 / 250 / 292 MHz 三种不同 CPU 主频可选,之后全线均为 14.1 英寸。

该机左/右前侧均可拆卸,并替换为具备相应功能(例如硬盘、光驱及电池)的扩展模块,支持热插拔:

据当时发布会描述若两侧模块均为电池,可实现 7 小时续航时间。

双电池状态下无需关机即可替换另一侧的电池。

1999.7 iBook G3 "Clamshell"

在新的产品体系中首款定位在消费级的苹果笔记本电脑

与在某种意义上代表乔布斯回归象征,由 Jony Ive 设计的 iMac G3 采取相同设计风格,有大胆的色彩搭配并使用相同的透明聚碳酸酯材质,市场宣传语为「iMac to go」。

当时的 iMac 有个显著的概念是所谓的 Un-PC,即颠覆用户对当时 PC 台式机的刻板印象,而这一代的 iBook 也颠覆了用户对笔记本电脑的刻板印象,以我个人观点概括的话可以说是相对「严肃、繁杂」的「亲切、简洁」,为此这代 iBook 甚至在后端还有一个提手用于方便用户携带。

先后搭载 300 - 466 MHz 的 PowerPC G3 处理器,以及 12.1 英寸 800*600 分辨率显示,包含 4 MB 显存的 ATI Rage Mobility 显卡。

取消了所有苹果旧标准接口,在后期增加了火线接口,并启用新的音频/视频整合输出接口实现向电视输出画面的功能。

标称电池续航时间为 6 小时。

这一代 iBook 是首款内置 Wi-Fi 无线网络支持的笔记本电脑,所有机型都预装天线,通过掀开键盘后,在预留的插槽处连接天线并装好 AirPort 网卡,iBook 即可接入 Wi-Fi 实现上网。

苹果与朗讯合作推出了基于 Wi-Fi 802.11b 标准的 AirPort 方案,在推出 AirPort 无线网卡的同时也发售了对应的 AirPort Wi-Fi 基站设备(类似于无线路由器),当时参数为最高 11 Mbps,发布会宣传单个基站最多可以承载 10 台 iBook。

同时,此代 iBook 取消了用于锁止合盖状态的弹簧锁扣结构,并首创了所谓的休眠模式,实现合盖即走而不再需要先关机。

2001.1 Titanium PowerBook G4

它同样是出自 Jony Ive 的设计,其设计语言影响了后续多款苹果硬件产品,也包括现在我们印象中的「苹果笔记本」。

初期搭载 400 / 500 MHz PowerPC G4 处理器,搭载 15.2 英寸雾面 TFT LCD 显示屏,原生分辨率为 1152*768(后期为 1280*854),已经内置 AirPort 无线网卡,后续产品还提供了千兆以太网支持。

此代机型搭载 1 GHz G4 处理器的版本是最后一代可原生启动 Mac OS 9 的设备。

据查证,这一代开始 Logo 会发光,其约 2.4 kg 的重量及 25.4 mm 厚度也领先当年的同级竞品,在轻薄上的追求延续到了现在的 MacBook 产品线上。

顾名思义,该机外壳部分由钛合金打造,而除正面光驱、左侧 PC 卡插槽除外的所有接口隐藏在机身后端,并有保护盖加持:

遗憾的是据查证,该机在当时除了掉漆问题之外,还存在一个可能导致转轴断裂,从而使整机上下半部分分离的质量问题。

2001.5 iBook G3 "Snow"

此代开始使用钛合金 PowerBook G4 的设计语言,以及白色透明聚碳酸酯材质。

白色透明聚碳酸酯材质外壳此后成为一段时期内苹果消费级产品的设计特征。

相比前代体积缩小一半,重量减轻 30%,提供更快的 PowerPC G3 处理器及分辨率更高的 1024*768 12.1 英寸显示屏,提升了内存容量,增加了一个 USB 接口。

后期开始提供 14.1 英寸机型,分辨率同为 1024*768。

在当时的发布会上乔布斯似乎认为其接口配置领先于同级别的对手:

(Modem 电话线,百兆以太网,火线 FireWire 400 接口,两个 USB ,VGA,音视频整合输出)

此系列的顶配可以选装所谓 Combo 光驱(DVD 读 + CD-ROM 读写)。

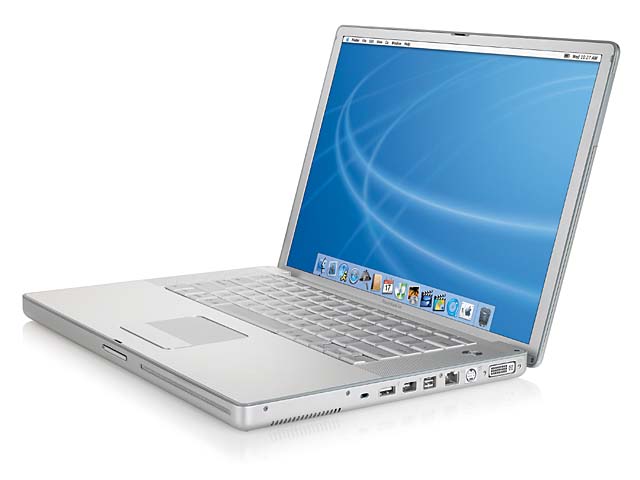

2003.1 Aluminum PowerBook G4

末代 PowerPC 架构,定位专业级的移动设备

在 15 英寸基础上增加了 12 和 17 英寸分支,首次推出 17 英寸产品。

外壳材质由钛合金变为更易加工的铝合金。

搭载 1 - 1.67 GHz PowerPC G4 处理器,NVIDIA GeForce 420/440 Go 以及 ATI Mobility Radeon 9600/9700 显卡,后期 15 及 17 英寸机型支持搭载双层 DVD 刻录光驱。

12 英寸机型原生分辨率为 1024*768,15 英寸机型原生分辨率最初为 1280*854,后提升至 1440*960,17 英寸机型原生分辨率最初为 1440*900,后提升至 1680*1050。

开始支持 AirPort Extreme 无线网卡(802.11b/g Wi-Fi + 蓝牙),苹果同时更新了对应的 Wi-Fi 基站设备,最高速率从 11 Mbps 提升到 54 Mbps。

业界首创背光键盘,内置环境光传感器

首次内置传输速率达 800Mb/s 的 FireWire 800 火线接口。

触控板开始支持双指滚动手势。

2003.10 iBook G4

末代 PowerPC 架构,定位消费级的移动设备

这看起来应该只是之前 iBook G3 的例行更新,放这是因为这是我个人第一次有印象的苹果产品,虽然只是在某本杂志的封面图上看到过它。

查了一些资料,外观变化能看出来的应该就是键盘颜色从 G3 “Snow” 的半透明变成了纯白色,并且右侧取消了光驱托架,改为吸入式光驱。

从 Mactracker 记载来看,该机提供 12.1 / 14.1 英寸可选,最初可选 800 / 933 MHz 以及 1 GHz 的 PowerPC G4 处理器(2005 年末期版本 12 英寸为 1.33 GHz 主频,14 英寸为 1.42 GHz 主频),使用了更强的 ATI Mobility Radeon 9200 / 9550 显卡,无线连接能力升级到与 PowerBook 相同的 AIrPort Extreme(802.11b/g 54 Mbps Wi-Fi + 蓝牙)。

内置 USB 接口升级到 USB 2.0。

YouTube 某个著名频道 The 8-Bit Guy 的前身叫做 The iBook Guy,似乎他曾经就是个 iBook 系列的拥趸与玩家。

---

上篇结束

限于篇幅,我觉得分为上下比全部拉通更合理,而且还有一个篇幅之外的理由:

PowerPC 架构与 PC 机 x86 架构差异,让当时的 Mac 和 PC 存在硬件本质上的不同,这让 Mac 成为了和 PC 不同性质的计算机产品。

从国内视角来看,由于无法直接兼容主流的 Windows 生态(包括直接安装 Windows),加上不低的售价,以及并非如今可比的市场宣传,除开专业级用户 / 人教社之类的企业采购,苹果还真是一个所谓「小众、精英」的存在,让许多人敬而远之。

那时候我印象中 iPod 都不算是个大众的 MP3,尽管 iTunes 已经兼容 Windows 操作系统。

不同的硬件架构带来了不同的特性,对于好奇心旺盛的人来说,这就是无可估量的探索价值,通俗点讲也算是一种独特的魅力。

在 2005 年苹果放弃了 PowerPC ,转向 Intel x86 架构后,Mac 失去了与 Windows PC 在硬件本质上的不同,「白苹果」开始官方支持 Windows,「黑苹果」开始摆上台面,另一段历史从此启幕。

至于这个另一段历史,我决定搬运+编个下集,那么下集在这:

https://www.lundao.com/article/514